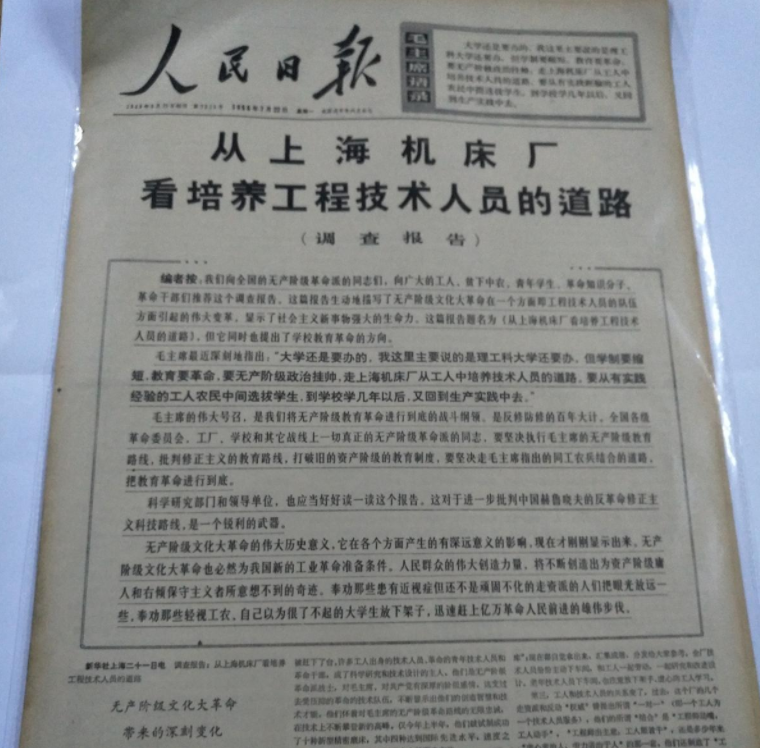

| 因为文化大革命的缘故,从1966年起,全国大专院校停止了招生。1968年下半年,所有在校高校生走向了社会,高校顿时人走楼空,一片冷寂。这在我国历史上是非常特殊的一个时期。 大专院校是我国社会主义建设事业所需方方面面人才的来源地。尽管文化大革命中一些愚人鼓吹“读书无用论”、“知识越多越反动”,咒骂知识分子是“臭老九”,把大批知识分子赶到农村去种田,牧场去养猪,林区去伐木。但从1966-1969年四年停止招收大学生,使急需的人才源枯流断,这对各行各业所造成的损失实在是太大了。 七十年代初,毛泽东主席认为大学不办是不行了。就在这时,上海机床厂出了一个培养工人技术人员的经验。毛主席看了这个经验的调查报告后,认为这就是大学的办学方向。在《人民日报》发表这个调查报告时,毛主席亲自写了编者按,说:“大学还是要办的,我这里主要说的是理工科大学还要办,但学制要缩短,教育要革命,要无产阶级政治挂帅,走上海机床厂从工人中培养技术人员的道路。要从有实践经验的工人、农民中间选拔学生,到学校学几年以后,又回到生产实践中去。”毛主席这个指示的发表,使全国的大专院校在停招4年之后,能继续招生了,也使青年们又有了读大学的希望和机会。 《从上海机床厂看培养工程技术人员的道路》,《人民日报》1968年7月22日

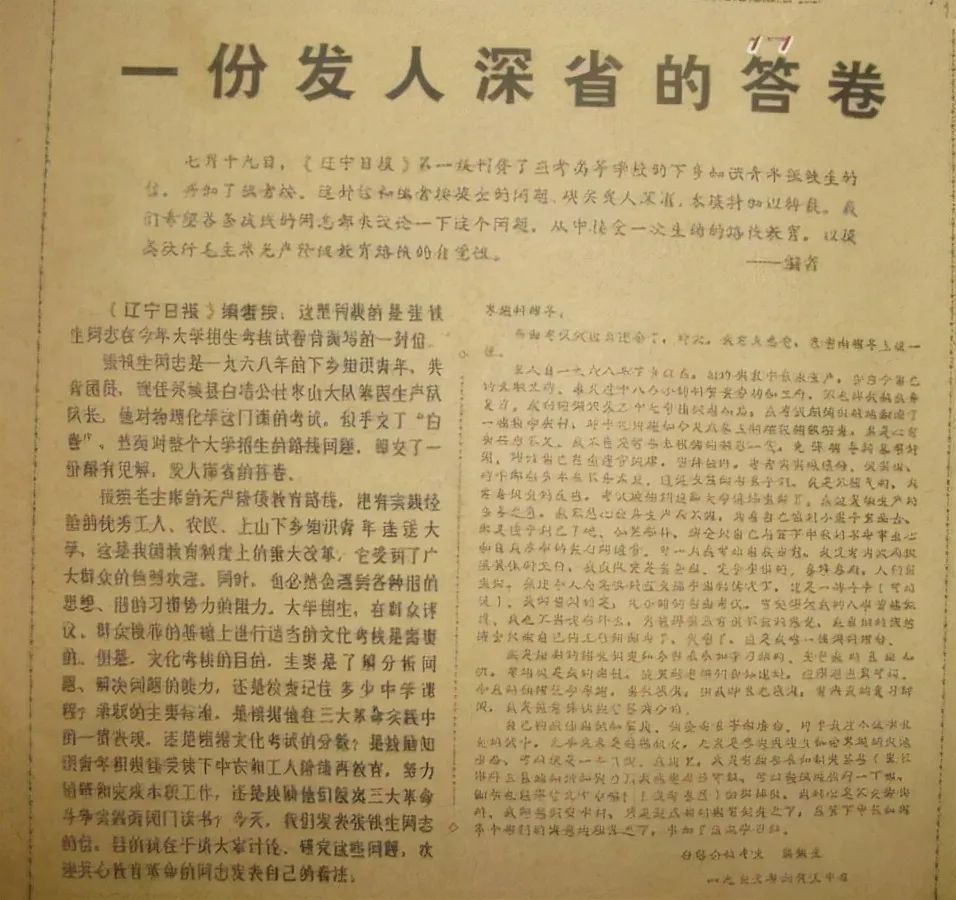

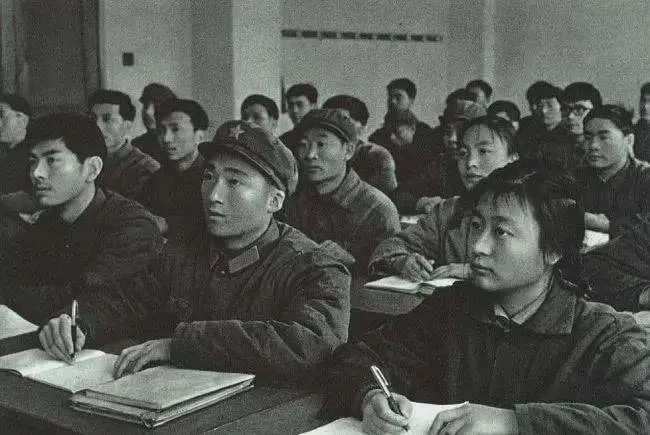

大学要恢复了,招生怎么招,学校怎么办?《人民日报》开展了“社会主义大学应当如何办”的大讨论。辽宁大学提出了“学校应以阶级斗争为主课,以三大革命斗争实践为课堂,工人阶级要永远领导学校,学生要从工厂、农村和部队复员转业军人的人员中选送”的办学思路。中央在集中各大学办学意见的基础上,形成了恢复办大学的方针:学制要缩短,要从工农兵中选拔、推荐学生。1970年6月26日,中共中央批转了《北京大学、清华大学关于招生(试点)的请示报告》。中央批转这个文件时规定:今后高校办学的学制为两至三年,课程分三大块;以毛主席著作为基本教材的政治课,实行教学、科研、生产三结合的业务课,以备战为内容的军事体育课。从此,全国各地大专院校开始普遍招收工农兵学员人学。这一现象持续了7年,到1977年恢复高考才结束。 我那时是浦南公社(现属临浦镇)茅潭大队一个农村青年,家庭出身贫农,在讲究阶级成份的年代里可谓“根红苗正。”只有初中文化水平的我,正在茅潭大队小学任教。当隐隐约约传出大学要招生的消息时,自卑感让我觉得这事跟我无关。因为我知道,读书升学的铁律向来是小学-初中-高中-大学,这是符合知识的渐进性的。我是一个初中生,不可能跳过高中进入大学。 1970年10月初,萧山县革命委员会政工组发出了文件,部署招收工农兵上大学的工作。这是文化大革命开始以来的首次大学招生,名额直接分到公社、工厂和农场,每个公社3名、萧山农机厂2名、各县属工厂和农场1名。县革委会政工组的文件要求基层严肃认真地做好这项工作,按照“群众推荐,公社党委、革委会审查同意”的方式将推荐对象上报到县高校招生办公室。随文件发下的还有“萧山县推荐1970年大专院校招生登记表”。 我不知道我们浦南公社对这3个名额是怎么推荐产生的,也不知道人们有否在私下进行活动,但这个文件在农村青年中产生的震撼力是很大的。因为,第一,文件没有讲上大学要进行考试,这使得只要能被推荐上,经县里审查同意,进大学就基本定局了;第二,没有说一定要具有高中毕业的文化程度,这说明初中毕业生乃至小学文化程度的人,也能被推荐上大学;第三,没有讲到年龄限制。说句老实话吧,原先有些自卑,认为与上大学不搭界的我此时竟也萌动起上大学的心思。但能上大学的人实在是太少了,1个公社有20多个大队,具备条件的青年有几百人,但名额只有3个。像我这样没有名声的人,不要说让公社领导推荐轮不到我,就是这3个名额全部放到我们大队里,恐怕我也碰不上这个运气。 我们公社的推荐工作结束了。客观、公正地说,推荐上去的人都是比较优秀的。当时是在文化大革命期间,公社里掌权的也有不少年轻人,但他们也没有以权谋私,把上大学的名额“近水楼台先得月”地捞取。我想,这可能是毛主席反复教导“要斗私批修”、“毫不利己、专门利人”的结果。 11月7日,县革命委员会政工组发出新生“入学通知书。”奇怪的是,“入学通知书”不是发给学员本人的,而是发给公社,要求公社革委会转通知学员本人。“入学通知书”说:经过广大工人、贫下中农的推荐,各级党委和革委会的审查和县的平衡复审,报市高校招生领导小组批准,我县第一批选派去新型社会主义大学学习的新学员即将入学,这是无产阶级文化大革命的丰硕成果,是毛主席无产阶级教育革命路线的伟大胜利。通知还要求学员务必在11月13日下午到县革委会政工组报到,下午由县革委会召开座谈会,晚上开欢送大会,14日上午集体步行去杭州报到。学员必须随带毛主席著作、党团组织关系介绍信和日常生活用品。 首届工农兵上大学的学员,就这样不经考试进入了高等学府,从此跳出了“农门”,开始了全新的生活。年纪轻的人好不羡慕,满怀希望等待来年运气降临。 一年一度的工农兵上大学招生工作不间断地进行着。推荐这玩艺,听起来好像蛮轻巧的,只要公社里有领导把你的名字提出来获得通过就行了,其实这是难上加难的事。谁来发现你这个在田间地头耕作的年轻人呢?在推荐中,也有许许多多“有心栽花花不开,无心插柳柳成行”的趣事。我记得有一年萧山有一对父女同时被推荐上了大学,这当父亲的恐怕至少有40多岁年纪吧,他总不至于像我们这些二十出头的年轻人伸长脖子盼着推荐,但他却偏偏被推荐上了。 由于被推荐上大学的工农兵学员文化程度参差不一,基础条件相差悬殊,这给学校教育造成了一些困难。因此有些学校对被推荐的工农兵学员进行一次入学书面测试。好像是在1973年6月底吧,辽宁省发生了一起举国闻名的“白卷”事件。该省铁岭地区白塔公社下乡知识青年张铁生,被贫下中农推荐上大学。在书面测试中,张铁生面对着试卷上的习题,无从下手去解答。对书面测试“心有余而力不足”的张铁生给领导写了一封信,说:“本人自1968年下乡以来,始终热衷于农业生产,全力于自己的本职工作。每天近18个小时的繁重劳动和工作,不允许我搞业余复习。我的时间只在27日接到通知后,在考试期间忙碌地翻读了一遍数学教材,对于几何题和今天此卷上的理化题眼瞪着,真是心有余而力不足。我不愿没有书本根据的胡答一气,免得领导判卷费时间……对于那些多年来不务正业、逍遥浪荡的书呆子们,我是不服气的,而有着极大的反感,考试被他们这群大学迷给垄断了。在这夏锄生产的当务之急,我不忍心放弃生产而不顾,为着自己钻到小屋子里面去,那是过于利己了吧……喜降春雨,人们实在忙,在这个人与集体利益直接矛盾的情况下,这是一场斗争……在这里,我没有按要求和制度答卷,我感觉并非可耻……我所感到荣幸的,只是能在新的教育制度之下,在贫下中农和领导干部们的满意推荐之下,参加了这次学习班。” 《一份发人深省的答卷》,《辽宁日报》1973年7月19日

张铁生的文化试卷虽然缴了白卷,但他这封信因痛批了资产阶级书呆子们、大学迷们,却得了作文满分,很快地被辽宁朝阳农学院录取。“白卷事件”发生后,引起的反响极为巨大。各地在推荐工农兵学员时,更加注重劳动表现、政治素质。在有些地方还闹出了笑话,说是在推荐工农兵学员时要先看脸皮、看手掌,脸孔白皙、细皮薄肉,手掌不长老茧的,说明没有在艰苦的生产环境里得到锻炼,心不红,不能推荐。 1974年七八月间,工农兵上大学的推荐工作又开始了。从1970年开始招收首批工农兵大学生后的4年中,年年都有推荐对象,但我这个家庭毫无背景、又缺乏丰润社会关系的小学代课老师能引起谁的关注呢?说老实话,当1974年又一次招收工农兵学员时,我是根本不存奢望的,只顾教好自己班上的孩子们。然而,命运的玩笑有时真是开得太精彩了,对于你所钟情、渴望的东西,当你日夜祈盼得到它时,它就是不肯光顾,而当你不念不想它时,它却飘然而至。就在我认为“别了,大学梦”的时候,幸运之神突然从天而降。一天,公社、大队领导通知我:你被推荐为工农兵大学生。由于我是在教书的,我被荐上的大学是杭州师范学院。我捉摸着推荐我的理由,也许是我有教书的实践经验,去读师范,毕业出来再教书,就顺了“从实践中来,又回到实践中去”这句名言。 萧山这批被推荐上大学的学员中,既有来自农村的,也有工厂的。来自农村的有生产队会计、妇女队长、民办教师和农村青年。短暂的相聚后,大家迅速奔赴各自的学校。 对于过惯了农村苦日子的我,一脚踏进杭州师范学院的校门,感觉像进入了天堂。学校里发给我们每月13.5元伙食费,家庭条件差的还有每月5元补贴(几乎每人都有)。个别从工厂中来的工龄在10年以上的学员,他们可以带薪读书。那时物价不贵,伙食费绰绰有余,我们省下钱来买书籍和学习用品,尽量减少父母在经济上的压力。 我们进入杭师院的学生,文化程度也是高低不一。大部分是初中毕业生,小学文化程度的也有,高中生是风毛麟角。因中苏交恶、中美讲和,大学里设的外语课是英语,而大多数初中生在文化大革命前学的是俄语,26个英语字母都不认识,从字母的发音开始,一切都得从头学起。我起初学习时,舌头发硬,绕不过来。没有办法,只有苦练。每天早上5点钟起床后,我就捧起英语课本,晚上10点钟之前要么在教室里,要么在图书馆里学英语。熄灯后,在被窝里打亮手电,还是学英语。我就是这样,靠刻苦的精神,坚韧的毅力,从完全不懂英语到掌握了英语的听、说、读、写、译的基本技能。 文化大革命中大家把毛主席语录当作最高指示。毛主席说:“我们都是来自五湖四海,为了一个共同的革命目标,走到一起来了……一切革命队伍的人都要互相关心,互相爱护,互相帮助。”我们班上的人,学校里的人,都是从省内外各个地方集拢来的,大家学习了毛主席这段最高指示,尤感亲切。我们寝室里睡7个人,大家亲如兄弟,如果有谁因故外出、晚归,他的热水瓶就会有人帮助打满,他的饭菜就会有人帮着打回,他的衣服就会有人去洗净或晾干。谁有病痛,我们就一起护送着去校医务室。我们生活非常节俭,从来不买零食吃。男女生之间,也是非常友善、团结,有的男生饭量大,饭菜不够吃,女生就把省下来的饭票给了男生。在天长日久的相互关心中,有些男女同学产生了恋情。我和我的妻子也是在校园生活中确立了恋爱关系。我的一位被推荐到浙江大学读书的朋友,其妻子也是浙大同班同学。 在工农兵学员中,也有少数人不集中思想、好好学习的。这些人入学之前就是“文革闯将”、“批林批孔勇士”、“反潮流战士”,他们来到学校后,仍然热衷于政治斗争,对读书不感兴趣。同时,在文化大革命的大气候下,学校也不是真空地带、“世外桃源”。1974、1975年社会上大搞“批林批孔”、“批邓反击右倾翻案风”,学校里也不可能不搞,于是这些人就把精力都用到这方面去了。结果,几年校园生活下来,他们知识学得不多,极少数人因在政治斗争中表现出格,粉碎“四人帮”以后还受到了审查。

工农兵学员的大学生涯结束之前,就进行分配动员。由于毛主席说过“到学校学几年以后,又回到生产实践中去”的话,使“社来社去”成了一条不成文的分配政策,就是说工农兵学员从哪儿来的,毕业后还是回哪里去。面临分配,激情的口号也流行起来,如“到农村去,到边疆去,到祖国最需要的地方去”、“不恋城市去农村,不做工人当农民,不拿工资拿工分,做一个社会主义新型农民”、“一颗红心两种准备,时刻听从祖国召唤”等等。我不去赶那些时髦,满心希望能和恋人分配到一起或相近的学校教书。但由于我是从农村被推荐上去的,又回到萧山农村的一个学校当教师,而我的未婚妻由于是杭州人,留在了城里的学校教书。 工农兵上大学是在文化大革命的特定历史时期形成的。有些人以为工农兵大学生在学校里搞文化大革命,没有好好学习,没有真才实学。其实这是种偏见、歧视和误解。像我们这批工农兵学员,就非常珍惜来之不易的大学学习机会,非常刻苦地、没有水份地学完了大学的全部课程,就学习时间和系统性而言,远比1964年、1965年入学的老大学生要强。我们毕业时,恰逢粉碎“四人帮”,拨乱反正,万象更新,工农兵大学生在各条战线上发挥了积极的作用。

|