| 新登简师是新登中学的前身,创办于烽火连天的抗日战争时期,校址原在风景秀丽的渌渚江畔碧沼寺。 1942年1月,新登简师正式建立,招收四年制简师一班、一年制师资训练班一班。校长是由国民党浙西行署委派的乐培文,全校教职员工共十二三人,师生全部住校。教室和寝室则利用碧沼寺的部分禅堂和僧人的宿舍。国民党政府拨给学校的建校经费是极有限的,师生靠双手劳动,自制教学设备,整修校舍,因陋就简地开展教学活动。当时的校训是“团结、战斗、勤劳、好学”。新登简师的课程设置,与国民党政府办的一般学校不同,除了知识课和教育专业课以外,把公民课改为政治时事课,讲授抗战形势和《抗日救国十大纲领》;把童子军课改为战时军事体育课;另加设劳动课,师生养猪种菜,改善生活,培养劳动观念。学生每天清早5时起床,穿着草鞋,肩背背包,行军一小时。他们既读书,又劳动,还搞军训,学校充满紧张、团结战斗的气氛,与当时一般学校死气沉沉的校风适成对照。

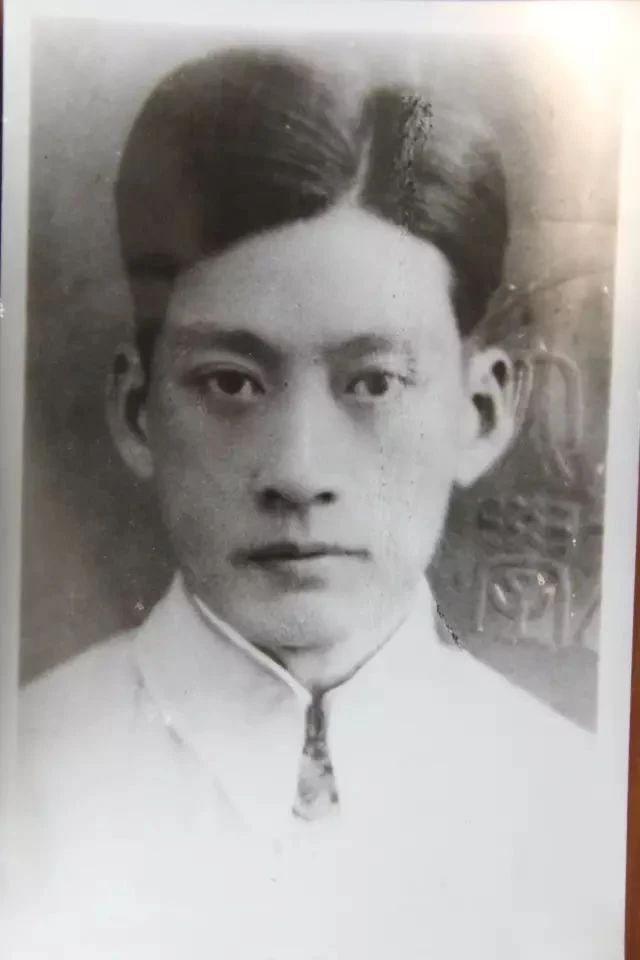

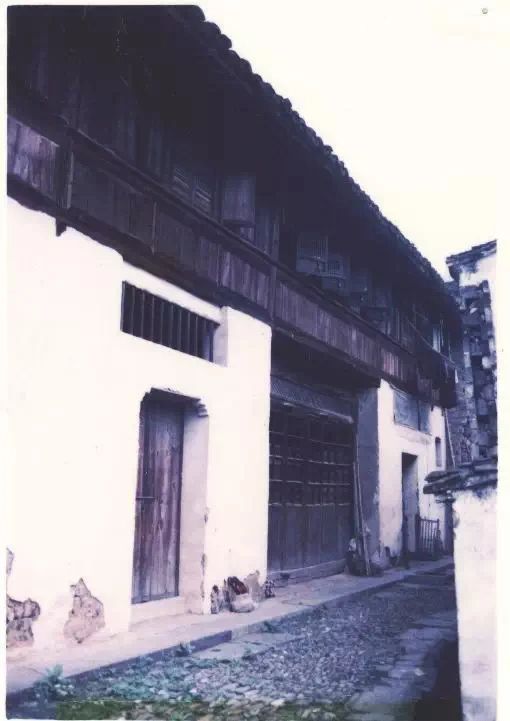

▲乐培文 全校教师的政治态度是各异的。总务主任兼历史教员周朴农(改名周雨亭)是中共党员。教导主任汤某是浙西行署教育科派来的,是个国民党员,政治思想和教育思想同校长、总务主任等不一致,但他有爱国热忱,作风比较正派。他曾想在学生中发展国民党员,被校长等婉言劝阻。其他多数教师政治上采取中间立场。只有一个姓彭的童子军教员,思想反动,态度粗暴。生活在抗日前线的新登简师青年学生,抗日意志坚决,政治觉悟较高。学校开办不久,就培养出一批进步的学生干部,并帮助组织成立“新师学生自治会”,对学校实施战时教育起到了积极作用。 1942年5月,日寇欲窜犯新登,国民党县政府的地方部队闻风溃逃。当时,靠近前线的学校因风声鹤唳,一日数惊,大多解体,师生各自逃散。但新登简师师生平时组织训练有素,随时作好应变准备,仍照常上课。一天,前方传来敌人出动消息,很多居民撤离县城。学生家长纷纷来校要求将子女接去。可是全校除了国民党县长的女儿早已离校外,没有第二个学生肯随家长回去。某日晚10时左右,学生侦察员回校报告,敌人已侵占县城(离校2.5公里),学校决定向预定目的地——昌化县赤石镇转移。师生们每人背上行包,风餐露宿,经过艰苦的长途跋涉,终于在第三天中午到达目的地。学生一个也不少,唯童子军教员在进入於潜地界后溜走了。到了赤石镇后,在群众的热忱帮助下,学校找到了临时校舍,借了一些桌椅,师生又弦歌一堂,恢复上课。浙西老百姓称这次行军为“胜利的大迁移”。 新登简师的“大迁移”震动了浙西军民,老百姓频相传颂。而国民党顽固派却恨之入骨,竟造谣说:“简师师生撤退途中遇上敌人,乐校长叛国投敌,学生被敌人打死的打死,俘虏的俘虏,没有一个能生还了”。搞得新登父老人心惶惶,夜不安寝。于是,学校派出进步师生潜回新登,一一向家长传递平安信息。同时,得悉乐校长、周主任的家属被国民党县长软禁的消息,立即向乐校长反映此事,后经乐校长等一番评理交涉,县太爷只好把她们放了出来。 当时,日寇窜扰新登一个月后缩回富阳。新登简师探明实况,决定迁回新登,因碧沼寺离敌占区太近,于7月中旬迁到新登县龙门乡五凤郎家。

▲五凤郎家校舍 对于这次日寇窜扰新登及新登简师应变经过,1942年5月24日浙西《民族日报》第四版曾刊载一则简讯: “本报讯:新登县立简师因此次遭敌窜扰,被迫停课。兹悉该校校长乐培文已于昨日率领全校师生,安抵昌化某地继续开学云。” 第二学期,新登简师增招了一班简师班。开学后,国民党特务又散布谣言,攻击该校“赤化”了,甚至扬言要暗杀校长。但学校师生团结一致,顶风搏浪,坚持抗日教育,与反动派作坚决斗争。 新登简师办学时间不长,但为革命培养了不少德智兼优的人才。解放后,新登简师改为新登中学。

▲新登中学

|