| 杭州自古为中国佛教重镇,灵隐寺、净慈寺、天竺寺等的名声久已远播东瀛,加上中日两国的佛教有着深厚的渊源关系,所以对于许多日本佛教徒来说,这里早已是一处耳熟能详和心中向往的地方。近代史上,中日两国的佛教界之间有过相当频繁的友好交往,凡到江南访问的日本佛教人士,大多都会参访杭州及灵隐寺等寺院。1934年5、6月间,铃木大拙来到中国,先后走访了上海、杭州、宁波(包括天童寺和普陀山)、苏州、南京、镇江、北京、沈阳等地,在考察中国佛教现状的同时,还与当时中国佛教界、学术界、文化教育界以及政界的许多著名人士进行了直接的交流。杭州是铃木此次中国佛教之旅的第二站,关于当时的经过,以及相关的背景,如今多已不详。本文根据相关的文献记载、照片资料,并结合遗迹调查,对铃木的杭州之旅进行追踪考察,同时揭示杭州佛教历史文化中与此相关的侧面。 当时和铃木一同到访的还有五人:中村戒仙,日本临济宗大德寺派僧人;高畠眉山,日本临济宗圆觉寺派僧人,佛日庵住持;藤井静宣,日本净土真宗大谷派僧人,净园寺住持,曾在中国留学和工作,是一位中国通;斋藤贞一,铃木友人斋藤利助之子,此次访问期间担任随行秘书,当时的照片大多由他拍摄;还有一位中国人,名叫阮鉴光,当时是日本在上海的纺织企业公大第二纱厂的顾问,此次访问期间担任翻译。 铃木大拙一行于1934年5月6日从日本抵达上海,数日之后到杭州,在杭州停留了三天,具体日期为5月11-13日。关于他们在杭州的活动日程,桐田清秀教授有如下记述: 5月11日,杭州净慈寺莲花洞,参拜如净塔。 5月12日,杭州,上午在昭庆寺与常惺法师会谈,下午访问灵隐寺、紫竹林寺。访问清涟寺。 这个记述比旧版铃木大拙年谱详细了很多。不过,根据铃木一行当时拍摄的照片的题记,以及铃木在《支那佛教印象记》里的“写真细说”,可知他们在杭州的访问活动实际上持续到5月13日。其具体行程如下: 5月11日游览西湖和三潭印月;访问净慈寺,参拜如净塔。 5月12日上午访问昭庆寺,会见常惺法师;下午访问灵隐寺,参观时轮金刚法会,会见褚民谊、常惺等人,然后到紫竹禅林休息。 5月13日再访灵隐寺,参观时轮金刚法会;此外还访问了上天竺寺和清涟寺。 另外,铃木一行在杭州期间下榻的地方是新新旅社。 下面就来看看他们在杭州参访的是怎样的地方、见到的是何许人物、遇到了怎样的事件。 5月11日,他们主要是游览西湖和参访净慈寺。

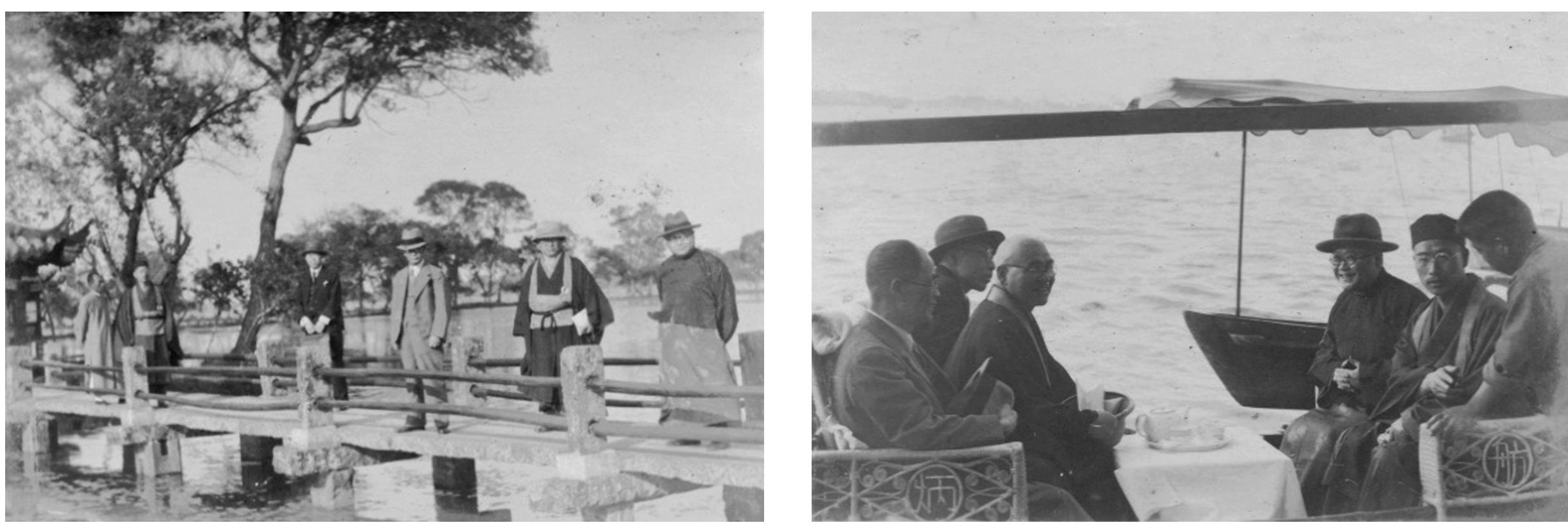

▲铃木一行泛舟西湖 三潭印月是杭州西湖里的一座小岛,杭州人都很熟悉,这里无需赘述。铃木一行乘船游览西湖,当时留下照片二幅。一幅摄于船上,题为“乘艇,西湖”,铃木面带笑容,看上去心情甚佳。另一幅摄于三潭印月九曲桥上。 净慈寺也是杭州的著名古刹,位于西湖南岸,背靠南屏山,五代时期后周显德元年(954)吴越王钱弘俶为永明延寿禅师修建,初名慧日永明院,北宋时改名寿宁禅院,南宋时改称净慈报恩光孝禅寺,简称净慈寺。南宋时期,禅宗曹洞宗僧人如净曾在此住持,门下弟子中有一位日本禅僧道元(1200-1253),后成为日本曹洞宗的创始人,而曹洞宗又是日本佛教中流传甚广的一派,由于这种关系,净慈寺在日本也有相当的知名度。 如净禅师(1163-1228),俗姓俞,号长翁,明州苇江(今浙江宁波)人。少年出家,后至明州雪窦山谒智监禅师,侍从十五年,嗣其法。嘉定三年(1210)受请住建康府清凉寺,迁台州净土寺、临安净慈寺、明州瑞岩寺,再住净慈寺。宝庆元年(1225)奉敕住天童山景德寺,世称“天童如净”,学徒众多,影响甚广。如净继承正觉禅师的“默照禅”,注重坐禅,认为参禅即为身心脱落,只要打坐,克服杂念,即可见性成佛。有《天童如净禅师语录》二卷、《天童如净禅师续语录》一卷行世。 南宋嘉定十六年(1223,日本贞应二年)至绍定元年(1228,日本安贞二年),日本道元禅师来到中国,除巡礼诸山之外,跟随如净禅师学法三年,得其真传,归国后开创日本曹洞宗,奉如净为祖师。由于这个缘故,如净在日本的知名度远远高于中国,到中国参访的日本人往往要参拜如净墓塔。如净生前曾两度住持净慈寺,死后亦葬于此,墓塔至今犹存,位于净慈寺后方山脚下。 当时铃木一行在如净塔前留下三幅照片。一为铃木等七人在如净塔前的合影,下题“如净塔前净慈寺莲花洞”;二为如净塔,塔身上刻有“元如净塔”四字;三为莲花洞石佛。根据铃木一行留下的塔照片,可以看到如净塔当初的旧影。莲花洞原在净慈寺后的山坡,传说永明延寿禅师曾在这里诵读《莲华经》,上天仙女来此散花,故名莲花洞,又名雨花台。石佛洞原在莲花洞右侧,有二石平地而起,状如佛龛,内镌石佛三尊。左壁有明代浙江总督胡宗宪题刻“寰中天室”四字,右壁有元代至正四年(1344)摩崖题刻。

▲铃木一行在如净塔前 铃木一行访问净慈寺时,寺内刚好正在施工。据铃木在《支那佛教印象记》里的记述,他在净慈寺里看到天王殿正在重建、搬运巨大的木材和很多人劳动的场面;后来一看到在净慈寺里见过的那种建筑物,就感到有某种活着的东西在背后活动,被它深深地打动。他之所以得到这样的印象,一是因为净慈寺和他后来访问的灵隐寺等一样,都是他们在中国看到的规模宏大的寺院,与日本的佛教寺院相比,中国的寺院更加壮丽堂皇,这一点给他强烈的印象;二是当时日本有人认为中国的佛教已经衰落,可是铃木来到中国以后,看到像净慈寺那样的寺院修建工程,以及发自民间社会的资金、财力、人员等巨大的组织动员力量,从而看到中国佛教的复兴势头,以及深厚的佛教信仰基础,这一点也超出了他来访之前的预想。 5月12日,铃木一行访问了昭庆寺、灵隐寺、紫竹禅林等。他在昭庆寺会见了常惺法师,在灵隐寺看到“活佛”九世班禅主持的时轮金刚法会,还会见了参加法会的褚民谊。 昭庆寺,旧址位于杭州市内宝石山东侧,南临西湖,即今杭州市青少年宫广场一带。始建于五代吴越王时期,初名菩提院,北宋太平兴国年间赐额“大昭庆寺”,并在寺内建有戒坛,每年传戒。至清代乾隆年间,寺内有万善戒坛、千佛阁、藏经阁等,寺外有青莲池、万善桥等。1926年,因在西湖旁边修建马路,昭庆寺天王殿被拆除,青莲池被填埋,万善桥不复存在。昭庆寺在历史上曾屡建屡毁,最后一次修复是在清末光绪年间。寺内的戒坛曾是全国著名的传戒道场。如今,昔日昭庆寺的天王殿已成为广场,大雄宝殿也改作文艺活动场所,只留下带有“昭庆寺”的地名(昭庆寺里街)。 按桐田教授的研究,铃木于5月12日上午在昭庆寺与常惺法师会谈。在当时拍摄的照片中,有一张铃木等人与常惺法师的合影,与5月13日的其他照片放在一起,因此铃木与常惺的会见究竟是在5月12日还是13日,便成了问题。不过,铃木在《支那佛教印象记》的“写真细说”里提到,他在访问灵隐寺会见褚民谊之前,已于当天上午在昭庆寺和常惺面谈,下午在灵隐寺又见到常惺法师。由此可以推断,这张照片很可能摄于昭庆寺,铃木与常惺的会见应是在5月12日。常惺是厦门南普陀寺的住持,当时刚好也在杭州。常惺曾在杭州昭庆寺主办僧师范讲习所,很可能与该寺有比较密切的关系,当时他在杭州,或是与昭庆寺有关,或是与灵隐寺的时轮金刚法会有关,无论如何,由于巧合的机会,铃木和常惺得以在昭庆寺相见。当天下午,二人在灵隐寺再次相见。

▲铃木一行和常惺法师 灵隐寺在历史上主要为禅宗道场,也是杭州规模最大、知名度最高的寺院,寺外的飞来峰是一座珍贵的佛教艺术宝库。灵隐寺和飞来峰在历史上原本是一体关系,它们共同构成著名的佛教圣地及观光名胜。此次铃木访问灵隐寺,共有四大收获:一是进一步加深了中国佛教寺院规模宏大的印象;二是加深了对中国佛教布袋信仰的观察和理解;三是亲眼见到“活佛”九世班禅喇嘛,并观看班禅主持的时轮金刚法会;四是见到了褚民谊。 在此次访问中,铃木对中国佛教最深的印象之一就是寺院规模宏大,而灵隐寺给他的印象大概更为深刻。后来他在《支那佛教印象记》里说: 大致说来,中国的寺院建得规模颇大,我觉得用日本人的尺度无法想象,一切都得用新的尺度来观看。在一定意义上也许有粗笨之处,但是对人具有威压之力的庞大规模,几乎让人觉得无处不尽其力可是依然绰绰有余的样子,要是从只对小巧、纤细之事已经习惯的日本人来看,都很值得惊叹。那么庞大的东西能够堂而皇之地建成,我想不是单靠因袭就可以的。特别是在近代,如果考虑到不借助任何王侯的后援力量、只靠民众的力量而得以成就,那么对佛教信仰的意义无论被怎样理解,都不能不说是巨大的信仰作为它的根底。尽管也有这样的场合,即表现出来的形状的大小未必表示证明其力量的强弱,但是大体上可以推断,根底越深、越强,则表现出来的外形也越显眼。日本的寺院如果具备七堂伽蓝,大体上作为寺院就算可以了,但是中国的寺院如天童山、灵隐寺,岂止是七堂伽蓝,它们那各种各样的建筑——具有各种意义的建筑——鳞次栉比沿山展开的阵势确实雄伟。 在铃木看来,就佛教的发展来说,并不一定要追求寺院规模的宏大,然而规模宏大的佛教寺院本身乃是佛教信仰基础雄厚的象征,正是由于佛教信仰的基础在近代中国依然存在,所以当时还有那么宏大的寺院。铃木一行当时在灵隐寺拍摄的照片中,有两张照的就是灵隐寺的大殿,后来在他的《支那佛教印象记》里,把其中一张附在上面所引文字的旁边,用以证明中国佛教寺院建筑的规模宏大。从这些照片也可以看出,灵隐寺内宏伟的大雄宝殿,当时给铃木留下了特别深刻的印象。 另外,中国佛教的布袋和尚信仰也给铃木留下了深刻的印象,后来他在1935年用英文写的《中国佛教的印象》里专门讨论了布袋信仰的问题,其中还提到飞来峰的布袋联句:“大肚能容,容天下难容之事;开口便笑,笑世间可笑之人”,然后对中国佛教的布袋信仰作了如下解说: 宽适和倾斜的身姿,和一般的佛像姿势迥然相异。连肌肉带神经完全放松的姿势表示内心的满足,对整个世间全都满足的样子,由布袋那倾斜、沉着的态度最好地显示出来。支撑和抵抗的痕迹全然消失,身体线条优美、又掀起波浪流向大地,可见清楚地知道最终目的地。自我充足和绝对的安乐,在圣一国师的肖像里也能看到。大地上有水平的线条,它象征着涅槃。有生命,而且它要是与整体环境取得协调的话,那么用布袋像上所见到的那种斜线来表现就是最合适的。 把这些情况全部加以考虑,中国佛教寺院的布袋像是以佛教给予的宗教安心感巧妙地拼合出来的,体现着世俗的、道德的中国人的愿望,而且这才是笔者想到的在乍一看去与布袋的思想不相协调的背景下之所以会有布袋像的理由。由于佛教在中国人的宗教意识中牢牢地扎下根来,所以只能把人们的幸福所不可缺少的民间信仰全部吸收进来。正是这样,佛教就不再是外来的了,如今它作为中国人自己创造的文化之一而被接受。 在铃木看来,布袋和尚本来具有超世俗或狂禅的性格,后来变成了布袋像,而这个布袋像是非常世俗化的,它与寺院里庄严肃静的氛围并不协调,然而之所以被容纳到寺院里来,是因为在布袋像的身上表现了中国人的世俗愿望和道德理想,这些愿望和理想恰恰是孔子或儒家式的,亦即现实的、物质主义的情感和理想,因此布袋像实际上是佛教信仰与中国民族心理融合的象征,布袋信仰是佛教世俗化或中国化的产物。铃木通过在灵隐寺的参访,从布袋像中发现了中国化佛教特有的内涵,回国后不久,他发表了《支那佛教印象记》一书,其中就把飞来峰的布袋石雕像作为第一张附图。铃木在中国看到的布袋像当然并非限于灵隐寺一处,但是灵隐寺的布袋像颇具代表性,因而给他的印象也最为深刻。 铃木一行在灵隐寺还参观了九世班禅喇嘛主持的时轮金刚法会。时轮金刚法会是藏传佛教无上瑜伽部的一种大型宗教仪式,因以“时轮金刚”为本尊佛而得名。“时轮”是指宇宙和生命在时间中生灭轮转的法则,包括“外轮”(天地运行的规则)、“内轮”(人体气脉运行的规则)、“别轮”(与内、外轮相应的修持方法及境界),藏密认为时轮金刚是佛祖释迦牟尼在说时轮法时的具体化现,同时也是时轮密法的象征,体现了天道、人道和佛道之间的内在联系。

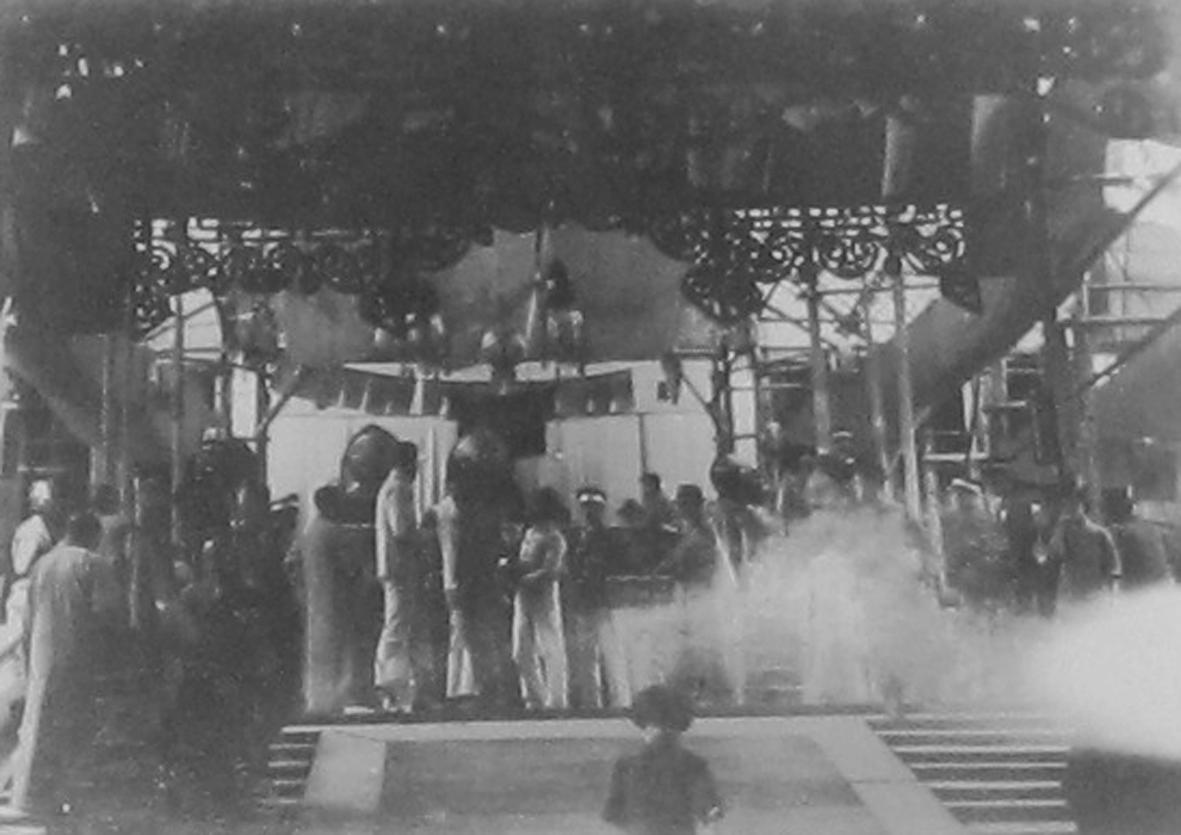

▲九世班禅在时轮金刚法会 九世班禅在内地期间,先后主持过八次时轮金刚法会,杭州灵隐寺的时轮金刚法会是其中的第七次。1934年3月,由各界名流发起倡议,请求九世班禅在杭州灵隐寺主持时轮金刚法会,法会的主旨是借助佛法保佑,祈祷世界和平,消除国内灾难。主要发起人有北洋政府前执政段祺瑞、考试院院长戴季陶、行政院秘书长褚民谊等,倡议得到居正、林翔、黄郛、张群、张学良、朱绍良等军政要人以及诸多佛教界人士的积极响应。法会自4月28日开始,至5月18日结束,活动仪式由班禅主持,组织运作由赵恒惕等人负责,当时的杭州市市长周象贤负责筹备,蒋介石也曾致电杭州市政府及浙江省政府予以关照。此次法会影响甚大,当时曾引起广泛的注目和议论。铃木一行到访时,法会正在进行当中,他们获特别许可,得以一睹活佛尊荣和参观法会的场面。 时轮金刚法会往往伴有为弟子加持或传法的灌顶仪式,在此次杭州灵隐寺的时轮金刚法会上,九世班禅即为太虚大师灌顶,太虚大师由此成为密教金刚阿阇黎以及九世班禅的弟子。此次法会得到了僧俗各界人士的支持,时任行政院秘书长的褚民谊就是其中的一人。因褚民谊当时也参加此次法会,所以铃木得以与他相会。 关于铃木与褚民谊的相会,当时留下照片一张,是与铃木、褚民谊、中村戒仙、高畠眉山、藤井静宣、常惺法师、阮鉴光等八人的合影,铃木与褚民谊居前排中央。根据铃木在《支那佛教印象记》里的“写真细说”,可知这张照片摄于灵隐寺,他们与褚民谊的会见,是由于得到了王一亭的介绍。王一亭是上海的大居士,铃木在来杭州之前已经和他见过。褚民谊是一位具有特殊身份的人物。一方面,他与佛教界有关,因此既与王一亭相识,又是这次法会的主要发起人;另一方面,他是政府要员、汪精卫的连襟,与汪精卫的关系非常密切。当时铃木和褚民谊在灵隐寺谈了什么,今已不详,但是后来铃木在南京访问了汪精卫,很有可能就是由于褚民谊的介绍。另外应当说明的是,褚民谊后来成为汉奸,但铃木与他的会见是在抗日战争爆发的三年之前,而且完全是由于佛教的因缘,与后来的日本侵华无关。

▲铃木大拙、褚民谊、常惺等在灵隐寺 紫竹林,据史料记载,“在西涧左,旧名只园,取杨维桢‘僧住旃檀紫竹林’句,易今名”。今已不知紫竹林的始建年代,不过这里提到的杨维桢是元末明初人物,故紫竹林的出现应在明代以后。紫竹林今已不存,原址的确切位置目前亦不清楚。上文提到的那张铃木在《支那佛教印象记》里收录的灵隐寺大殿的照片,就是从紫竹林方面拍摄的,由此来看,紫竹林原来的位置应当就在灵隐寺附近。与紫竹林有关的还有两幅照片,一幅是铃木一行在紫竹林门口拍摄的,从画面上可以清楚地看到紫竹林的匾牌,上有“紫竹禅林”四个大字;另一幅是铃木一人在紫竹林院内的留影,从中可以看到紫竹林旁边的山上竹木繁茂的景象。根据铃木在《支那佛教印象记》里的“写真细说”,他们在参观完灵隐寺的时轮金刚法会之后,到紫竹林休息,看到善男信女们冒着炎炎烈日到各个禅房巡礼参拜,觉得是一种非常美好的景观。从他的记述可以推测,紫竹禅林当时很可能是灵隐寺的下院,寺内多有禅房,主要是供灵隐寺的僧人进行禅修的场所。

▲紫竹禅林 从当时的照片来看,5月13日的照片中有两张摄于灵隐寺,一张照的是班禅喇嘛,另一张照的是时轮金刚法会的场面,由此可以推断,他们于5月13日再次访问了灵隐寺,这表明他们当时对班禅喇嘛和时轮金刚法会充满了极大的兴趣;另外还有两张分别摄于上天竺寺和清涟寺(玉泉寺),由此可知他们当天还访问了这两个寺院。

▲灵隐寺的时轮金刚法会 清涟寺,旧址位于今杭州市内玉泉公园,因寺内有“玉泉”,所以又称玉泉寺。据说南齐建元年间(479-482)僧人昙超在此住庵讲经,龙王来听,为之抚掌出泉,遂建龙王祠。五代后晋天福三年(938)始建净空院,南宋题额“玉泉净空院”,清康熙三十八年(1699)改名为清涟寺。后来清涟寺废毁,唯玉泉独存,与虎跑泉、龙井泉并称杭州三大名泉。此泉无眼,泉水自池底渗出,清澈可鉴,宋代以来人们在泉中养鱼,从而成为观鱼胜地。明代宣德年间曾在这里设白纸局,就池造纸,造成污染,后废纸局,泉水复清。明代董其昌曾为玉泉题写“鱼乐园”匾额,其匾至今仍在玉泉亭廊。清涟寺不知毁于何时,1964年在该寺旧址建成一座园林庭院,今为玉泉公园内最主要的景观。从铃木一行拍摄的照片,可以看到清涟寺当初的旧影。

▲铃木一行在清涟寺 上天竺寺,全称上天竺法喜寺,位于飞来峰南侧(北侧为灵隐寺)。上天竺寺与中天竺寺、下天竺寺合称“天竺三寺”,均为杭州的著名古刹。清代乾隆皇帝将三寺分别命名为“法喜寺”(上天竺)、“法净寺”(中天竺)、“法镜寺”(下天竺)。据说因此地与飞来峰同在一山,东晋僧人慧理当初称叹此山为天竺飞来之灵鹫山小岭,于是山名“天竺”,峰称“飞来”,后人将飞来峰南侧各寺称为“天竺寺”,进而又分上、中、下三天竺,均奉慧理为开山祖师。唐代这里已成为“天竺佛国”,宋代达到极盛,冠于禅院十刹之首(中天竺寺)。上天竺寺始建于五代后晋天福年间,僧人道翊在此结庵修行,以山上发光奇木刻画观音像,后汉乾祐年间(945-950),僧人从勋自洛阳带来古佛舍利,置于观音像头顶,昼放白光,士民崇信,以后吴越王为建天竺观音看经院,南宋乾道七年(1171)改称天竺寺。宋代以后,上天竺寺以观音灵验而闻名,受封“广大灵感”之号,凡遇旱涝,必请入城,或在这里“祈晴”、“祈雨”。明清时期,每年二月十九日观音大士诞辰,江浙一带的善男信女前来朝圣,扶老携幼,焚香顶礼,香车宝马,络绎于道,成为当地习俗,当时称为“香市”。香市自1950年代开始衰落,自1980年代又重新兴盛。“文革”期间,上天竺寺亦遭破坏,改革开放后得到恢复。铃木访问上天竺寺,或许跟他要了解中国佛教的观音信仰有关,他们当时留下照片一幅。

▲铃木一行在上天竺寺 关于铃木一行在杭州下榻的地方没有记载,但是通过照片资料可以断定,他们当时住在新新旅社。5月13日,他们在新新旅社前拍摄了三幅照片,一幅为西湖景色,另二幅为轿夫抬着轿子通过的场面。当年的新新旅社,今名杭州新新饭店,位于杭州市西湖区北山路58号,濒临西湖,是杭州市内历史悠久的宾馆之一。1890年代,上海最早的连锁企业“何锦丰洋广杂货号”老板何宝林(宁波鄞县人)在今新新饭店东楼的位置建成中、西式楼房三幢,称为何庄。1909年董锡赓与何积藩合股开始在此接待宾客,1912年建成西楼,名孤云草舍,1913年设计英文店名为“THE NEW HOTEL”,中文译名“新新旅社”。以后董锡赓独自经营,1922年建成一幢五层高楼(今称中楼),仍名“新新旅馆”。1932年建成秋水山庄。近代曾有许多历史名人在此下榻,如美国哲学家杜威,日本文豪芥川龙之介,中国政要宋美龄、蒋经国等。该饭店现已列为近代历史文物保护建筑。 以上是铃木访问杭州佛教的大体经过,以及相关事件、人物、地点的历史背景。由于资料所限,目前对于当时的许多细节已经很难了解,但是结合相关的背景资料,可将其杭州佛教之旅的基本轮廓加以复原,并了解他之所以访问如是人物、如是场所的主要缘由。通过这样的追踪考察,不仅可以了解铃木本人杭州佛教之旅的经历过程,而且可以再现与此相关的杭州近代佛教史上的某些历史场景。铃木的访问已经过去八十年,物换星移,几经沧桑,他当年见过的人物,有的还在人们的记忆当中,有的早已被人遗忘,他到过的地方,有的至今壮丽辉煌,有的早已荡然无存,然而不管是人还是物,人们早已不清楚他们与铃木大拙有何因缘,也不了解那些人、物的当初模样。所幸铃木一行曾经来访,通过他们留下的文字和照片,可以帮助我们恢复某些被遗忘的历史片断,了解杭州佛教昔日的辉煌。

|