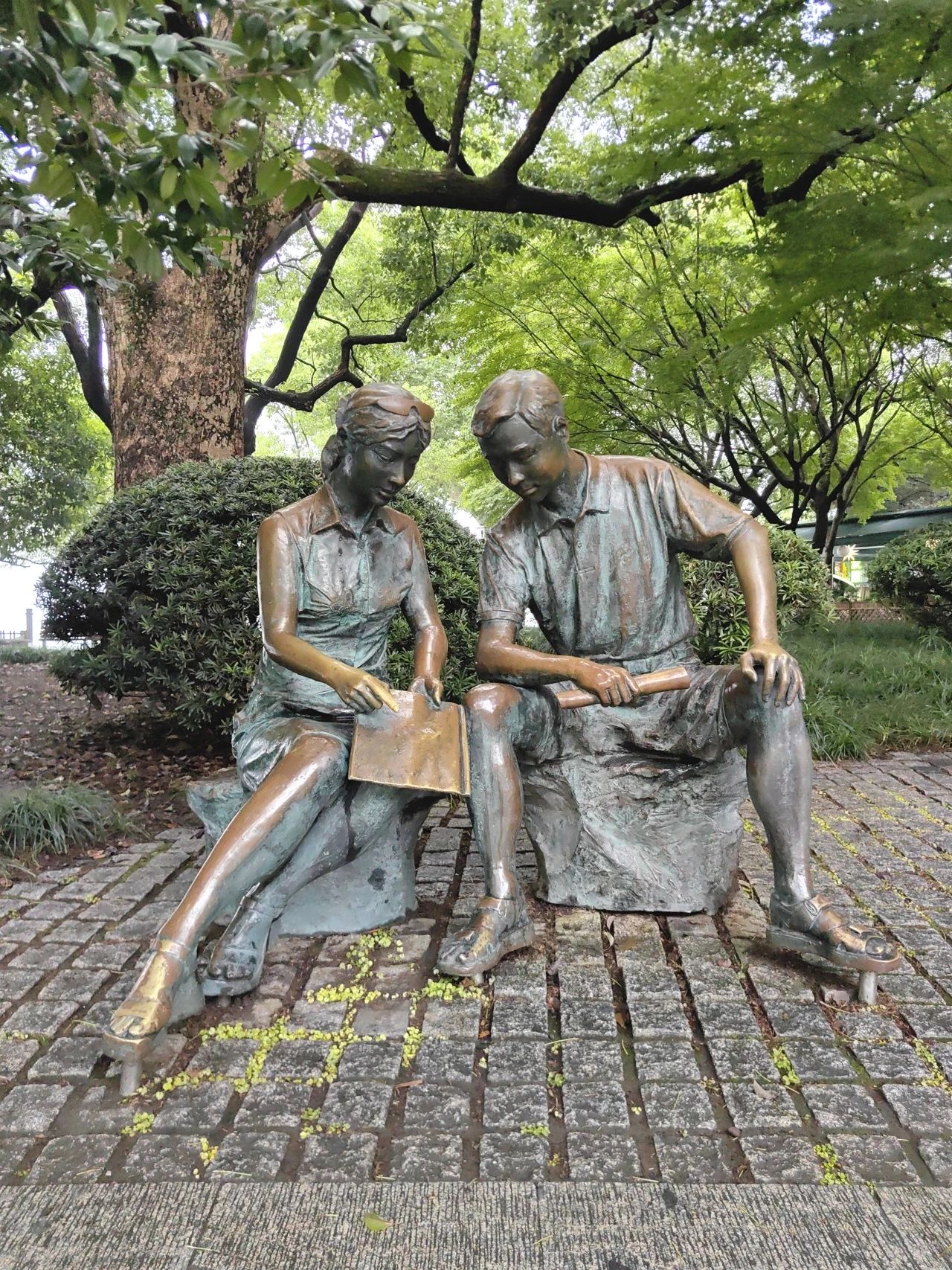

|  在西湖湖滨公园的志愿军雕像旁,两组铜雕默默矗立了20余年。 在西湖湖滨公园的志愿军雕像旁,两组铜雕默默矗立了20余年。

一组是年轻男女膝头摊开书本,手指划过书页,神情专注而热烈,仿佛下一秒就要蹦出几句英语;另一组是两个扎着马尾辫的女孩抱着词典,与背着双肩包的外国男生围成小圈,背景是西湖的湖光山色——这是改革开放初期,中国年轻人渴望了解世界的缩影。 它们定格的不仅是多年前年轻人学英语的场景,更是一座城市与世界对话的时代记忆。

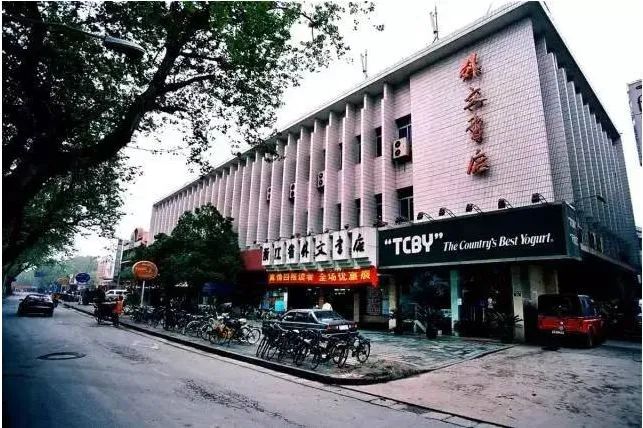

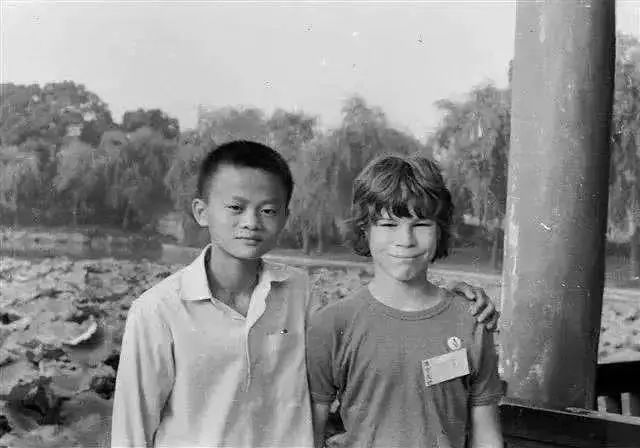

浙江省外文书店老照片(资料图) 1982 年前后,西湖边的法院路(现马可・波罗雕像附近)开了一家三层楼的外文书店。买完书的人们习惯坐在湖边翻阅,英语交流的声音渐渐汇聚成杭州最早的英语角。没有官方组织,没有固定旗号,甚至连“创始人”都难以追溯,但西湖很快成为杭州英语爱好者的 “圣地”。 清晨六点,年轻人带着收音机在湖边练听力,《新概念英语》的录音盖过西湖的浪声; 草坪上的辩论会:为了一个单词的用法,人们在志愿军雕像前的草坪旁争得面红耳赤; 跨国友谊的起点:杭州饭店(现香格里拉)门口的老外,成了最受欢迎的 “活教材”,马云正是在这里结识了澳大利亚友人Ken Morley,埋下改变命运的种子。

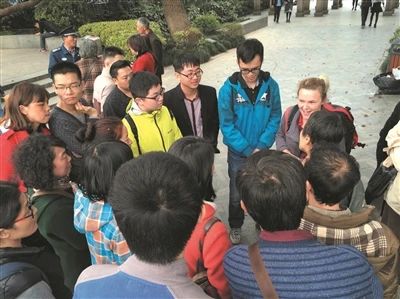

马云与戴维•莫利当年在西湖边的合照(资料图) 90年代末到2000年初,六公园英语角迎来巅峰:每个周末聚集100-200 人,从湖滨延伸到一公园,人群中既有大学生、外贸从业者,也有水电工、仓库管理员;每当有老外刚走进公园,就被热情的人群团团围住,从“Where are you from?”聊到中国武侠、西湖传说;有人通过英语角进入外贸公司,有人考上托福出国留学,53岁的王际浙更是从仓库工逆袭为英语老师,把40年自学的口语传给更多人……

英语角练习的人群(网络图片) 六公园英语角的式微,恰是杭州国际化进程的注脚——当英语学习从“稀缺需求”变成“生活日常”,书吧、咖啡馆、甚至健身房里都出现了英语角;如今杭州的小学生能流畅和老外对话,70岁老人为了当亚运志愿者学英语,英语角的精神早已融入城市血液。

这里凝固了一个时代的学习热忱——没有手机、没有 APP,人们靠一本词典、一张嘴,在西湖边凿开看世界的缝隙;对学英语的坚持比雕塑更动人 ——不是为了功利的“学英语”,而是对交流本身的热爱,对“看看外面世界”的永恒好奇。

西湖的水,英语角的风,都在诉说同一个道理:有些东西会随时间淡去,但对世界的好奇,对连接的渴望,永远年轻。 若您路过六公园,不妨在铜雕前停驻片刻——您看见的不仅是两组雕像,更是一群人用语言丈量世界的勇气,是一座城市向未来敞开的胸怀。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点

|