| 1911年10月10日,武昌起义爆发,革命党人在两三天内,就占领了武汉三镇。接着,全国各地的革命党人纷纷起义响应。在杭州的革命党人,也筹划起义,形势十分紧张。这时,任浙江两级师范学堂监督的徐定超回温州,校内事务由经亨颐代为管理。11月5日,杭州光复。11月7日,浙江军政府成立,“推派经(亨颐)绾教育行政”。1912年1月1日,孙中山在南京任临时大总统,宣告中华民国成立。是年1月19日,南京临时政府颁布了《普通教育暂行办法》,规定“从前各项学堂均改称为学校。监督、堂长应一律改称校长”,浙江两级师范学堂遂改名为浙江两级师范学校,经亨颐任校长。4月1日,学校复课。

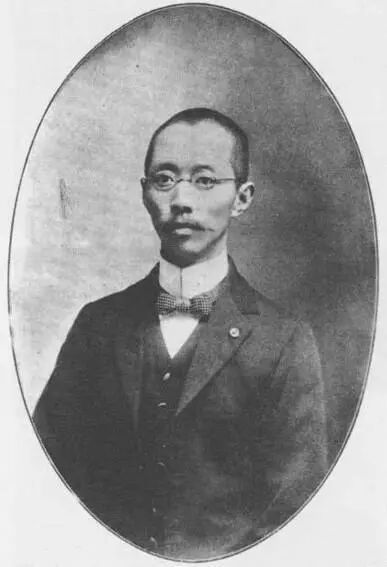

▲经亨颐 从民国元年(1912)开始,政府出台了一些改革师范教育的政策。1912年9月,教育部公布《师范教育令》。1912年12月,又公布了《师范学校规程》。浙江两级师范学校从此进入了一个新的发展时期。1912年夏,该校将原优级部公共科一届学生11人送北京高等师范学校学习。是年秋,招收高师图音手工专修科一班,以培养中学图画、音乐和手工师资,学制3年。1913年5月,浙江省议会通过《筹设省立师范决议案》,规定每一旧府各设立师范学校一所。7月,浙江两级师范学校改名为浙江省立第一师范学校,校长仍由经亨颐担任,优级部奉部令停办,原优级部公共二届(1910年所报补习科)部分学生去日本留学,其余送北京高等师范学校学习。直至1920年2月离开一师,经亨颐担任浙江两级师范及一师校长,前后达8年多。 应该说民国初年所推行的一系列教育改革措施,很有积极意义,对中国教育事业的发展,也有相当的促进作用。其中如培养师范学生的“要旨”,不少地方在今天还很有参考价值。总的来说,《师范学校规程》及其他一些相关的教育政策和法令,是当时师范学校办学的准则,包括浙江一师在内的所有师范学校,都必须遵守,概莫例外。1915年,全国省立师范学校有143所。浙江省议会于1913年5月通过《筹设省立师范决议案》,规定每一旧府都须设省立师范学校一所,宁波、绍兴、金华、温州、处州5府所属的师范学校一律改为省立,未设师范学校的各府必须在1914年7月1日前设立。因有的府未在此时间内设省立师范学校,省议会于1916年再次议决,要求未设的府须于1917年设立。1918年,浙江省有省立师范12所。其中,浙江省立第一师范学校办得最为出色,学校内名师云集,所培养的学生中不少人成为国家的栋梁之才,五四运动后,一师又成为浙江新文化运动的中心。这些,在当时国内众多的同类师范学校中,很少有能与之相提并论的。这其中,作为校长的经亨颐,功绩最著。

▲“一师”牌匾 《师范学校规程》对师范生的思想品德方面提出了比较明确的要求,作为师范学校的校长,经亨颐对于这些将来要为人师表的师范生的思想品德教育特别重视。而且,他对如何进行学生的思想品德教育,有其独到的见解。他以“勤、慎、诚、恕”为校训,倡导“人格教育”,其核心就是对人的塑造,而不是简单地让他们掌握一些谋生技能了事。要成为国家的栋梁之才,就要全面发展,除了掌握必需的科学文化知识外,还必须具有高尚的品德、健全的人格、良好的身体,这一点,经亨颐是十分清楚的。这实际上与我们今天讲的“综合素质”有相似之处。 关于道德,经亨颐曾有这样的解释: 最简单的说个理由,两句话就可以明白: 一、道德不是千古不变的。 二、道德判断没有客观的标准。 这两句话的伟大,可以把一切伪道德,模型的道德,桎梏的道德推翻无遗。道德是有机的,是随时代演进的,决不是未有人类以前,那一个上帝预先制定的,又不是既有人类以后那一个圣人任意假造的。“自由”是所谓新道德的一种,而他的精神完全是尚纪律,一方面看去是自由,一方面看去是纪律,不可以如何下一个永久的定义。道德判断孰是孰非,也决没有客观的标准。譬如今天气候,你说冷我说暖,可以看寒暑表就解决,善恶表无人发明。……道德既没有客观的标准,善恶共存,所以,我说天下乌乎定,定于二!可说天下永不定,不定于二! 20世纪初,随着清廷统治的崩溃,长达2000多年的封建专制统治也就此结束。然而,在漫长的封建社会中形成的一些陈腐的旧道德观却并没因此消亡,仍然束缚着人们的思想,成为中国社会向前发展的绊脚石。因此,经亨颐指出道德也要“随时代演进”、适应社会发展步伐的观点,立足点是反对陈腐的封建思想,这无疑是很有现实意义的。 为了把一师建好,经亨颐首先在招生上注意择优录取,把好生源关: 我在杭时期,两级师范仅二年,第一师范校长,不在于学校降格,兴趣更好,这是什么缘故呢?因为两级师范内容复杂,凡是有两种程度的学生合在一起一定办不好的,所以我本此经验,现制初级中学和高级中学,绝对不主张合办,无论同一名义,也应办在两处。我平时对学生,并无何种特别手段,而且决不主宽是极主严的,所谓主严,不但对学生,自己办事上首先要主严,第一关键是入学试验,招进来的新学生基本好不好,和学习成绩好不好大有关系,第一师范以后的学生,个个是我亲手招进来的,招生人数与学额差不多要一与二十之比,无论何人送来条子一概不要。 这一段话,反映了经亨颐对招生的重视。每年招生,他不辞辛苦,个个都是“亲手招进来”,招生时要看“基本好不好”,实际上这时除了了解学生的文化水平外,就已经在考察学生的基本道德素养了。对于通过各种关系递过来的“条子”,他不怕得罪权贵,也不把招生作为替自己谋取私利的工具,“一概不要”,这体现了经亨颐那种耿直不阿的“强项公”性格。 为把学生培养成为具有良好道德的优秀人才,经亨颐对学生在生活和学习上,都严格要求,以培养他们良好的学习和生活习惯。 关于学生在校期间日常生活情况,曾在浙江一师就读的漫画家丰子恺回忆说: 寄宿舍生活给我的印象,犹如把数百只小猴子关闭在个大笼子中,而使之一齐饮食,一齐起卧。小猴子们怎不闹出种种可笑的把戏来呢?十多年前,我也曾做了一只小猴子而在杭州第一师范学校的大笼子中度过五年可笑的生活。 现在回想起来,饭厅里把戏最为可笑。 生活程度增高,物价腾贵,庶务先生精明,厨房司务调皮,加之以青年学生的食欲昂进,夹大夹小七八个毛头小伙子,围住一张板桌,协力对付五只高脚碗里的浅零零的菜蔬,其有“老虎吃蝴蝶”之势。菜蔬中整块的肉是难得见面的。一碗菜里露出疏疏的几根肉丝,或一个蛋边添配一朵肉酱,算是席上的珍品了。倘有一个人大胆地开始向这碗里叉了一筷,立刻便有十多只筷子一齐凑集在这碗菜里,八面夹攻,大有致它死命的气概。我是一向不吃肉的,没有尝到这种夹攻的滋味。但食后在盥洗处,时常听见同学们的不平之语。有的人说:“这家伙真厉害,他拿筷子在菜面上掉一个圈子,所有的肉丝便结集在他的筷子上,被他一筷子夹去了。”又有的人说:“那家伙坏透了。他把筷子从蛋黄旁边斜插进去,向底下挖取。上面看来蛋黄不曾动弹,其实底下的半个蛋黄已被他挖空,剩下的只是蛋黄的一张壳了。” 客观地说,当时中国社会经济的状况可以用“千疮百孔、民不聊生”来概括,而一师的学生却能享受到学费全免、膳费减半的待遇,应该说已很不错了。 那种严肃而紧张的学生生活,对许多活泼好动的青少年来说却是难以适应的。精力充沛的少年丰子恺自然也很不习惯这样的生活,因此对这一段受到严格管理的寄宿生活显得很反感,称为“笼内的生活”。然而,丰子恺的回忆,可以帮我们从一个侧面了解当时浙江一师学生的日常生活情况。因为采取8人一桌包餐共食的办法,所以进餐时,“饭厅中的人大都眼明手快,当食不让”,“有的人一顿要吃十来碗饭。吃到本桌上的菜蔬碗底只只向天的时候,他们便转移到有剩菜的邻桌上去吃。吃其余不足,又顾而之他,好像逐水草而转移的游牧之民”。另外,“用膳完毕的时候。必须举起筷子,向着同桌未用毕的人画一个圈子用以代表‘慢用’。未用毕的人也须用筷子向他一点,用以代表‘用饱’。桌桌如此,餐餐如此。就是在五只菜碗底都向天,未毕的人无可慢用,已毕的人不曾用饱的时候,这礼仪也遵行不废”。 学生的作息时间有严格规定。丰子恺对此也很不快:“数百学生,每晚像羊群一般地被驱逐到楼上的寝室内,强迫他们同时睡觉;每晨又强迫他们同时起身,一齐驱逐到楼下的自修室中。……严冬之晨,倘在被窝里多流连了一会,就得牺牲早饭,或被锁闭在寝室总门内。”因此,他认为“照这制度的要求,学生须同畜生一样,每天一律放牧,一律归牢,不许一只离群而独步”。学生宿舍的模样,丰子恺也称其“就同动物园一般”:一条长廊之中,连续排列着头20间寝室的门。门的形状色彩完全相同。每一寝室内排列着三六十八只板床,床的形状也完全相同。各室中的布置又完全相同。寝室的门上有寝室号码,旁边挂着室内的寄宿生的姓名表。这样,白天入自己住的寝室还较方便,但学生入室的时间总是夜里9点半。这时,每室内开一盏电灯,长廊的两端的扶梯上面也各有一盏电灯。因为灯光极弱,寝室号码不易辨认。大家找到自己的床后,赶快脱衣就寝。不久,寝室一熄灯,就仅存长廊两端的电灯,半夜方便回来走错寝室是常事。 自修室就在寝室的楼下,也是向着长廊中开门的。每室可容24人,两人共用一桌,两桌相对,4人为1团,1室共6团。每天晚上7时至9时之间,四五百人都在埋头自修的时候,“你倘不想起这是我们的学校的宿舍,而走到长廊中去观望各室的光景,一定要错认这是一大嘈杂的裁缝工场”。 曹聚仁对学校这种严格的作息制度,同样大为不满:“且让我说一番苦经:一师校规,十分严厉;学生一律住在校中,假日得有个条,请准了假,才可以到街上去,下午八时前,必须回校。学生和社会几乎完全隔绝。” 学校对学生的生活实际上是非常关心的。突出的例子就是被丰子恺称为“寄宿舍中的自由乡”的调养室的设置。所谓调养室,即是患病学生休养的地方。“那里的床铺和桌椅的位置,可以自由改动,不拘一定的形状。起居可以随意早晚,不受铃声的支配。舍监先生不来点名,上课了可以堂皇地缺席。最舒服的,病人可以公然地叫厨子做些爱吃的菜蔬,或叫斋夫生个炭炉来自煮些私菜。这不但病人舒服,病人的同乡或知友们也可托这病人的福而来调养室中享受几顿丰富、舒泰、温暖的晚餐。故病势轻微而病状显著的病是我们所盼望的。”正因为调养室中能享受到如此好的待遇,因此“常常人满”。丰子恺曾因得疟疾而入调养室,他得出的结论是:“发疟疾的人最幸福了”,疟疾“是学生的幸福病!”因为“疟的发作,不管寝室的总门开不开,立刻要来拥被而卧”。进入调养室以后,在疟疾不发作的时间,“欢喜上的课依旧可以去上,不欢喜上的课可以公然不到”。所以丰子恺在疟疾治愈后,“又迁延了几天而出室”。出室之后,曾想:“下次倘得发疟,我决不肯服金鸡纳霜了。” 当时,学校实行军训,军训教官胡公冕也是执行着铁的纪律。姜丹书说: 五年“兵式操”,不弱于三个月“集中训练”。——当时第一师范的中队,练得形式严整,精神壮健,真可上得战场。且所用的是真枪,只要一声口令,不怕前面是泥洼,保管他们“扑”的一声整队困下去了…… 学生对此自然也不习惯。曹聚仁说: 我们的体操先生似乎是一个军界出身的人,我们校里有百余支很重的毛瑟枪……关于这兵式体操,我现在回想起来背脊上还可以出汗。特别因为我的腿构造异常,臀部不能坐在脚踵上,跪击时竭力坐下去,疼痛得很,而相差还有寸许……那体操先生虽然是兵官出身,幸而不十分凶。……后来他请了一个助教来,这人完全是一个兵,把我们都当作兵看待。说话都是命令的口气,而且凶得很……. 经亨颐对学生的学习、日常生活等方面都“决不主宽”,是“极主严”,没有放任自流,这对处于人生关键时期的学生来说,却是十分必要的。对此,1916年9月,经亨颐在浙江第一师范学校新生入学作训辞时曾说: 新入诸生,于投试学生八人中取一人,入学颇不容易……本校训练之标准较高,在他校已算优良之学生,本校尚有批评,欲得甲等操行成绩,殊不容易。年级递高,标准亦异。而对于新人诸生之训练,则惟服从二字。嗣后渐渐启发,期于自律,乃至毕业,始成完全人格。庶不至离去母校,顿失依赖,出而问世,游刃有余,不愧优良之教育者。盖今日苦,即将来之乐,在校时难,即出校后之易也。

|