| (一)“武林水”的出现及后人的争论 会稽郡钱唐县之武林水,首见于《汉书·地理志》。是志会稽郡钱唐县下本注云:“武林山,武林水所出,东入海,行八百三十里”即此。《汉书·地理志》显然是将“武林水”作为会稽郡境内的重要河流予以记载,所以河流要素齐全,既有源头(武林山),也有出口(东入海),还有流长(八百三十里)。 会稽郡钱唐县自古以“浙江”著称。忽然之间,不见了“浙江”(《汉书·地理志》浙江作“渐江水”),出现了“武林水”。所以在一个相当长的时期里,人们选择回避《汉书·地理志》此言,仍以“浙江”相称。如《后汉书·郡国志》会稽郡山阴县下记载“有浙江”(《后汉书·郡国志》没有钱唐县)。如《三国志》卷四十六《孙破虜讨逆传》孙策部将吴景等“引兵渡浙江,据会稽”。又如《会稽典录》虞翻“会稽……北渚浙江”,朱育“永建四年,刘府君上书,浙江之北,以为吴郡”等。 直到《晋书·地理志》才又重现“武林水”。该《志》吴郡钱唐县下注云:“武林山,武林水所出”,即此。 但是《晋书·地理志》仅只摘取了《汉书·地理志》前半句八个字,省略了后半句“东出海,行八百三十里”。这一省略,使得武林水的含义发生了很大的变化。如果说《汉书·地理志》的“武林水”还可以理解为会稽郡境内的一条大河的话,那么《晋书·地理志》的“武林水”完全成了钱唐县境内的一条小河。 “武林水”之说随即引起争议。 南朝宋钱唐县令刘道真支持此说,其《钱唐记》云:“武林山,即灵隐山也。” 北魏郦道元则说持两端。一方面在《水经注·渐江水》钱唐县下引录了《钱唐记》“县有武林山,武林水所出也”之说,并紧接着就提出异议:“阚骃云:山出钱水,东入海。《吴地记》言:县惟浙江,今无此水。”阚骃,十六国时敦煌(今甘肃敦煌西)人,博通经传,所著《十三州志》为古代地理学名著。生卒年未详。所处时代,浙江流经钱唐县段已有钱唐江之称,“钱水”即钱唐江之简称。《吴地记》有晋环济(已佚)、唐陆广微两种,郦道元所引当为前者,所说“县惟浙江”是对“钱唐江”的溯本,“今无此水”是对“武林水”的否定。另一方面在《渐江水》注中继续使用“浙江”之名不变,而且贯串始终。文中甚至还有“榖水又东入钱唐县,而左入浙江。故《地理志》曰穀水自太末东北,至钱唐,入浙江,是也”之句。 宋人叶绍翁《四朝闻见录》又回到了《晋书·地理志》和《钱唐记》的立场,说灵隐山即武林山,西湖即武林水:“余尝考《晋书地理志》,钱唐有武林山。旧《图经》云:‘在县西十五里,高九十二丈,周迴一十二里,又名灵隐。’钱唐令刘道真《钱唐记》、太子文学陆羽《灵隐记》、夏竦《灵隐寺捨田记》、翰林院学士胡宿《武林记》,皆云武林山即灵隐山。则正合攻魏‘武林山出武林水’矣”。 叶绍翁《四朝闻见录》此说既出,“后人多主其说”。一度成为主流之说。 但是,细品叶氏此说,总觉得未免有点“是末师而非往古,重传说而轻目验”。多了点曲意附会前人之说词,让人不敢信服。尤其是叶绍翁又作“武林本曰虎林,唐避帝讳,故曰武林,如以‘元虎’为‘元武’之类”之说,有将“武林”“虎林”混为一谈之嫌。故南宋淳祐《临安志》认为“典籍不载,无所考据。”明代郎瑛《七修类稿》评说“《四朝》最非”,指出“若以避讳易而为武,则《汉志》已名为武林山,唐帝虽始祖虎而亦不在此论矣。” 而且《汉书·地理志》钱唐县下这一注文,不独“武林山”“武林水”之名令人困惑,武林水“行八百三十里”也是一个绕不过去的问题。全祖望即质疑云:“武林山即灵隐山,在今钱唐县治西五里。武林水东入海,则钱唐江而东趣龛赭以达海,不然,不得云东入也。计其里数,不及二百,何云八百三十里乎?”《浙江图考》则云:“武林水即钱水也。钱唐至海,止百数十里,‘行八百三十里’六字,疑当在穀水条下,传写误之”。但是疑终究是疑,华竟没有证据。 (二)《汉书·地理志》“武林水”命名溯源 按照《汉书·地理志》记述江河流的行文规范,“武林水”源头、流长、出口等要素一应俱全,无疑是会稽郡境内的一条大江大河。“武林”之名虽然语出突兀(按照《史记·秦始皇本纪》秦始皇东巡“至钱唐,临浙江”,似应为浙江),但实际上并非沒有来由,而是事出有因,名至实归。 “武林”不但是汉武帝征讨东越战役中曾经的重要战略据点,对于钱唐也有重要影响。 《史记》卷一百一十四《东越列传》记载: “元鼎五年,南越反,东越王余善上书,请以卒八千人从楼船将军击吕嘉等。兵至揭扬,以海风波为解,不行,持两端,阴使南越。及汉破番禺,不至。是时楼船将军杨仆使使上书,请便引兵击东越。上曰士卒劳倦,不许,罢兵,令诸校屯豫章梅岭待命。 元鼎六年(117年)秋,余善闻楼船请诛之,汉兵临境,且往,乃逐反,发兵距汉道。号将军驺力等为‘吞汉将军’,入白沙、武林、梅岭,杀汉三校尉。是时汉使大农张成、故山州侯齿将屯,弗敢击,卻就便处,皆坐畏懦诛。 余善刻‘武帝’玺自立,诈其民,为妄言。天子遣横海将军韩说出句章,浮海从东方往;楼船将军杨仆出武林,中尉王温舒出梅岭,越侯为戈船、下濑将军,出若邪、白沙。元封元年(前110年)冬,咸入东越。东越素发兵拒险,使徇北将军守武林,败楼船军数校尉,杀长吏。楼船将军率钱唐辕终古斩徇北将军,为御儿侯。自兵未往。” 《汉书》卷九十五《西南夷两粤朝鲜传、闽粤王无诸及粤东海王摇传》亦记载云: “元鼎五年,南粤反,(东粤王)余善上书请以卒八千从楼船击吕嘉等。兵至揭阳,以海风波为解,不行,持两端,阴使南粤。及汉破番禺,楼船将军(杨)仆上书愿请引兵击东粤。上以士卒劳倦,不许。罢兵,令诸校留屯豫章梅岭待命。 明年秋,余善闻楼船请诛之,汉兵留境,且往,乃遂发兵距汉道,号将军驺力等为‘吞汉将军’,入白沙、武林、梅岭,杀汉三校尉。是时,汉使大司农张成、故山州侯齿将屯,不敢击,却就便处,皆坐畏懦诛。余善刻‘武帝’玺自立,诈其民,为妄言。上遣横海将军韩说出句章,浮海从东方往;楼船将军(杨)僕出武林,中尉王温舒出梅领,粤侯为戈船、下濑将军出如邪、白沙。元封元年冬,咸入东粤。东粤素发兵距崄,使徇北将军守武林,败楼船军数校尉,杀长史。楼船军卒钱唐榬终古斩徇北将军,为语儿侯。自兵未往。” 武林,不但与如邪、白沙同为三大战略据点之一,而且是汉军反败为胜的主战场。以此作为河流的名称亦即“以事为名”,未尝不可。 “武林”地望,在今江西余干县。 江西余干,春秋战国时期为越国西境,干越聚居中心。《越绝书》卷八《越绝外传记地传》:“大越故界,浙江至就李,南姑末、写干。……姑末,今大末。写干,今属豫章。”写干即余干。历来为军事要地。秦时秦始皇曾使其将尉屠雎“发卒五十万,为五军:一军塞镡城之领(镡城在武陵西南,接郁林),一军守九疑之塞(九疑在零陵),一军处番禺之都(番禺南海),一军守南野之界(南野在豫章),一军结余干之水(余干在豫章),三年不解甲弛弩。”汉淮南王刘安还说“淮南全国之时,多为边邑,臣窃闻之,与中国异。限以高山,人迹所绝,车道不通,天地所以隔外内也。其入中国必下领水,领水之山峭峻,漂石破舟,不可以大舩载其食粮下也。越人欲为变,必先田余干界中,积食粮,乃入伐材治船。”有“襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越”之称。(王勃《滕王阁序》。) 余干东北即武陵(林)山。 武林山东为怀玉山(今江西玉山县西北。武陵山为其支脉)。怀玉山别名大鄣山、三王山、三天子都、玉斗山、玉山等。《山海经》卷八《海内东经》“浙江出三天子都,在其(蛮)东,在闽西北,入海,余暨南。庐江出三天子都,入江,彭泽西。一曰天子鄣”即此。北连白际山(南段在开化县,中段在淳安县,北段在临安市),又北为天目山。山峦起伏,“盘互饶、信、衢三郡,当吴、楚、闽越之交,为东南望镇。……山之水西出则入于江,东出则入于淛,盖江、淛山水之宗也。”与仙霞岭、黟山二山脉相连接。地当吴、楚、闽越之交,为浙江、江西两省分水岭。为长江、浙江(钱塘江)分水岭,也是浙江(钱塘江)源头水源涵养地。 汉军楼船将军杨仆,尤其是军卒辕终古从钱唐出兵武林,征讨东越,唯有溯浙江而上,翻越怀玉可达。 (三)试说“武林水”当指新安江 浙江(钱塘江)为浙江境内大江,以兰江为正源,新安江为最大一级支流。流布于浙江省西部和安徽省东南部山岭之间。《汉书·地理志》既然已经于会稽郡大末县下记载了“榖水东北至钱唐入江”,又于丹扬郡黟县下记载了“渐江水出南蛮夷中,东入海”,则“武林水”只能于南面的穀水和北面的渐江水(浙江)之间即今新安江求解,而且以“流八百三十里”的规模也只有今新安江能担当。

▲新安江 至于《汉书・地理志》何以会稽郡钱唐县下只记“武林水”不记“浙江”,原因大概是古代浙江又称渐江水,而班氏认为应称渐江水,所以在邻郡丹扬郡黝县下记载了“渐江水出南蛮夷中,东入海。”而于钱唐县下记载了“武林水”。通过这一方式,一方面避免“浙江”一词的出现,一方面反映本地区入海江河的状况。但是作者显然对会稽郡西部及丹扬郡山川形势缺乏了解,给读者“渐江水”“武林水”各为水系、分流入海的感觉。作者自已大概也有所察觉,所以对渐江水的记载采取了简单化模糊处理。不过在地理分布上,穀水—武林水—渐江水由东往西的排列次序还是清楚的,按这一排列次序,武林水也只能是今新安江。 新安江上源为大源水,发源于安徽省休宁县西南六股尖北坡,流36.4千米至流口,为率水(率水上游在皖南率山,故名);率水流119.4千米至屯溪,为渐江;渐江流31.3千米至浦口,为新安江;新安江流171.8千米至梅城。流经安徽省休宁、祁门、屯溪、黄山、歙县、浙江省淳安、建德,于梅城东关左岸汇入钱塘江。流长358.9千米。 与《汉书·地理志》武林水“流八百三十里”。与现今358.9千米已经非常接近。 但是主流以下自梅城东关至闻堰为102.7公里,闻堰至钱唐、固陵7.2公里,流长共计468.8公里,与《汉书·地理志》相比多了121.8公里。与主流合计为486.3千米,相比345.114千米,多了141.19千米。究其原因:一方面可能是水道变迁所致;一方面可能是测量定点位置不同。 至于新安江当年之所以获“武林山”“武林水”之名,大概因为新安江上源这一带是汉武帝进军武林征讨东越的主要运兵之道,故以为名。《越绝书》卷八“练塘者,句践时采锡山为炭,称‘炭聚’;载从炭渎至练塘,各因事名之。”因事命名也是一种常用的地名择词方式。 而且新安江上源一带,与“武林”“武”谐音的地名颇不在少数。与新安江直接相关的就有武强山、武强溪。 武强山在遂安县西北六十里,与休宁之白漈诸岭相错,峰峦险阻。景定《严州续志》卷八《遂安县·水》“县有溪曰武强,以山得名。今摭溪涧之人于武强者书之。”既然“今摭溪涧之人于武强者书之”,说明“武强”之名来源于民间。唐末乡兵曾保聚于此以拒破黄巢,故山麓有坪名黄巢坪,明万历中赏易名靖武山。 除了武强山、武强水,附近一带还有武陵岭、西武岭、武陵岭水等“武”字地名。其中武陵岭在祁门县西,《新唐志》祁门西四十里有武陵岭,元和中,令路文凿石为盘道。西武岭在黟县西二十里,今称西武关,过岭为祁门县界。武陵岭水在祁门县西,源出武陵岭,岭有二水,俱与大共水会。次外,还有武洪水,在歙县西南,源出休宁县捎云山,经武洪村南流入歙境,合練溪。武溪水,在婺源县东北,源出迴岭觉岭诸山。武亭水,在祁门县东北,源出黟县武亭山,西流为柏溪,又西南合禾成岭水,入大共水。 这些“武”字地名也许早己存在,也许是受“武林”的影响。说明“武林山”“武林水”之名在这一带并非是孤立存在。也说明《汉书·地理志》的记载有其历史真实性的一面,亦即“武林山”“武林水”至少在一定时期内曾经是被实际使用的山水之名。 (四)关于“武林水”源头的地方行政隶属 如前所说,“武林水”是《汉书·地理志》所载会稽郡境内大河,但行文却将其系于离发源地“八百三十里”以外的钱唐县名下。之所以作如此处理,应该与当时的地方行政建置有关。 一方面,今新安江(武林水)从源头至富阳这一地区,汉属会稽郡境,仅置有钱唐、富春二县,而建德、淳安尚未建县(江水所出之歙县,汉属丹扬郡)。 另一方面,这一地区山峦起伏,溪涧纵横,向为越人(后为山越)聚居之地,人称“恶地”,郡县难置。甚至此后的三国孙吴所置旳东安郡,也维持不及三年。所以汉代在会稽郡富春县以东钱唐县设为会稽郡西部都尉治。丹扬郡黟县以东歙县设为丹扬郡都尉治。两者各据新安江上、下游,东西呼应。 尤其是会稽郡为汉武帝征讨东越之战略基地。《汉书》卷六十四上《朱买臣传》:“是时,东越数反复,……上拜买臣会稽太守。……诏买臣到郡,治楼船,备粮食、水战具,须诏书到,军与俱进。”钱唐县应该是这一战略基地的中心,所以会稽郡西部都尉设此(西汉都尉,原承秦制为郡尉,景帝时改名都尉,秩比二千石,协掌本郡军事)。大概会稽郡西部地区即武林水流域一带为会稽郡西部都尉军事管辖范围,而钱唐县为会稽郡西部治所之所在,故《地理志》将其(武林水)系于钱唐县下。

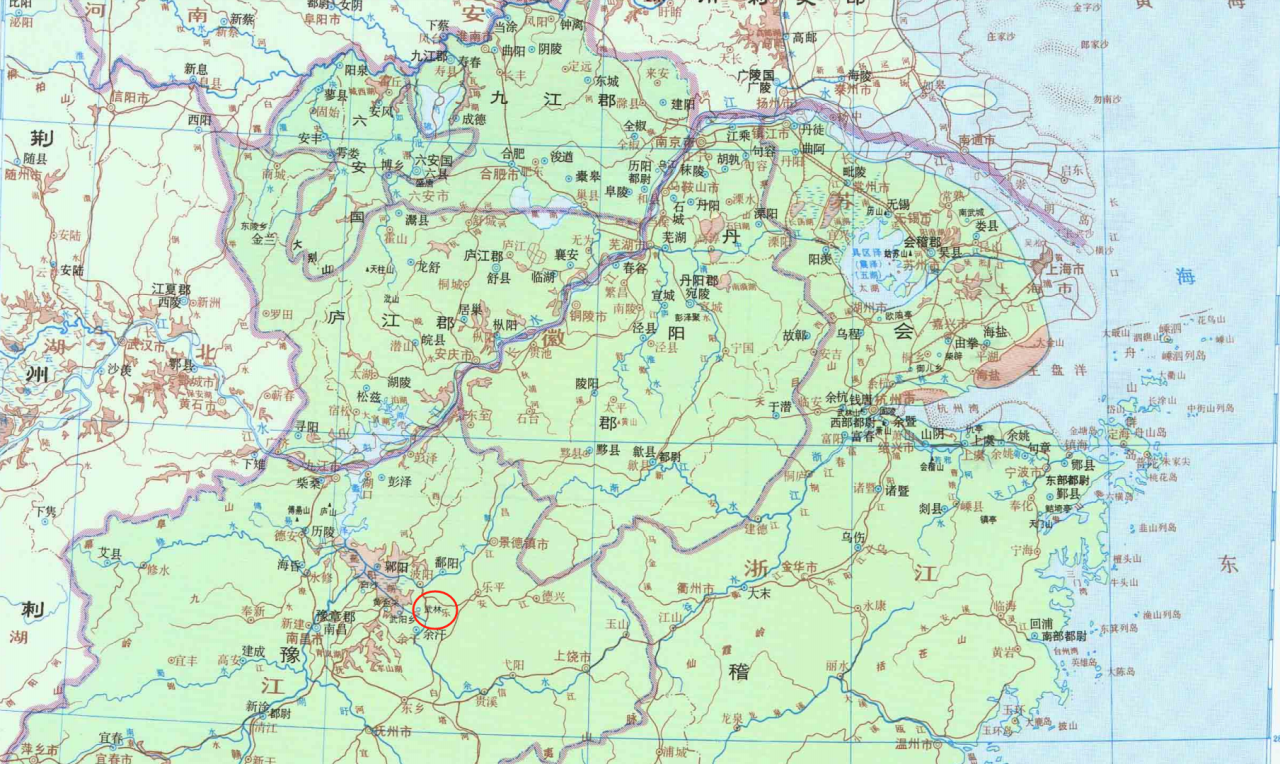

▲中国历史地图集:西汉—扬州刺史部 而且在汉武帝征讨东越的武林之战中,钱唐县人榬终古固然因战功卓著而获封为侯,对钱唐县也无疑是一种荣耀。三国孙权时钱唐人全琮因平讨山越之功,“还,经过钱唐,脩祭坟墓,麾幢节蓋,曜于旧里,请会邑人平生知旧、宗族六亲,施散惠与,千有余万,本土以为荣。”虽然当年终古的喜庆活动因为没有记载而无从得知,但是荣耀乡里乃人之常情,以“武林”命名山水亦允有之,亦即地名中的所纪念性命名。“武林”之名当年在钱唐县的影响可以想见。这对于钱唐县来说,这是“武林”给予的机会。而且“武林水”出海口毕竟在钱唐县,系于钱唐县下也附合行文规范。如《地理志》“余暨,萧山,潘水所出,东入海”;上虞“柯水东入海”;“句章,渠水东入海”等,均其例。 此外,关于因武林之役而获封为侯的钱唐人榬终古(榬一作轅),还有两点需要说明: 第一点是榬终古的身份,《史记·建元以来侯者年表》、《汉书·景武昭宣元成功臣表》、《汉书·东粤传》皆作“军卒”,唯《史记·东越列传》作“楼船将军率钱唐辕终古”。此关于“率”,日本学者瀧川资言《考证》“中井积德曰:率,当作卒,《汉书》可征。”按常理,上引《史记》《汉书》所采用的显然是同一原始资料,由此推测“率”字应该是错字。而“军卒”,则是军中副将、偏师之别称。周置,秦汉沿称。《周礼、地官、小司徒》:“乃会万民之卒伍而用之,五人为伍,五伍为两,四两为卒。”《集韵》、《正韵》:“,音卒,百人为倅。《周礼》作卒。”《称渭录、副将、军倅》:“方以智《通雅》:今之动将,古之戎右世,或称戎副,或曰偏帅,或曰军倅。”按此,卒与倅可同解,均为副贰之意,可释为军中副将、偏师。联想到汉武帝诏朱买臣在会稽郡“治楼船”,之后楼船将军招聘一名当地人为副将,也在情理之中。 第二点是榬终古赴封地“自兵未往”。此“自兵未往”,《史记》《汉书》似仅此一例。今试说如下。“自”许慎《说文解字》云:“自,鼻也,象鼻形。凡自之属皆从自。”“兵”,《说文解字》云:“兵,械也,从廾持斤,并力之皃。”段玉裁《说文解字注》引伸“自”为“己”义。《说文解字注》又云:“械者器之总名。器曰兵,用器之人亦曰兵。”按上述,所谓“自兵”系指终古自己的家兵。而之所以特別強调榬终古由钱唐前往封地时“自兵未往”,说明上层领导已经相当在乎钱唐参战人员的战斗力。 而且,汉朝实行的郡国制,王国相当于郡一级政区,汉初“诸侯王掌治其国”,结果酿成吴楚七国之乱,所以七国之乱以后,“诸侯王不得治国,天子为置吏”。“诸侯惟得衣食税租,不与政事。”侯国与县一级相当,一是王国的子国,“令王将推恩分子土,国家为封,亦为列侯。”(《汉书・百官志》)一是功臣之封,一为尊古之封。侯国治民长官曰相,职掌“主治民,如令长”,“但纳租于侯,以户数为限。”(《汉书·百官志》)。“自兵未往”也符合汉朝封侯规范。

|