| 临安城的太学,打建校以后,一直让凤凰山垂拱殿上的权贵们挠头。尤其理宗的淳祐年后,一说起太学生,便让权臣们声起色变。为什么?太学生初生牛犊不怕虎,闹学潮啊,一直闹到“虽宰相台谏,亦直攻之”。 要说这一个“攻”,也不是“讨个说法”的中国式“自慰”,而是“使必去”,要他下台。当然,这指的是皇帝下面的宰臣,所以,一闹一个准,往往所指的宰臣十个里有八个要下台。更甚的是,学生们还直接敢“与人主抗衡”。“人主”指谁?就是皇帝。太学生敢与皇帝论理,这在专制的帝王时代很难想象。 太学生的这一种使权贵“畏之如虎狼”的行为,一是说明当年太学受重视,二是说明南宋的舆论氛围相当宽松,宽松到了权臣们都引以为畏。连理宗皇帝都要提醒身边的史官,直笔记录本人的言行可以,但绝对不能散发“副本”。理宗最担心的,也就是太学生起哄。 这其中的缘由,得从建校说起。 绍兴十二年(1142)四月,赵构起用“温州教授”叶琳的上谏,颁发圣旨,在空置不用的岳飞府邸建起了国家大学——太学。这个月,也是金国传来归还河南等地,送回赵构的生母,以及徽宗、邢皇后灵柩的时期,赵构认为“绍祚中兴”的机会终于来了。 绍兴十四年(1144)三月,赵构“幸太学”,颁发“手诏”,说出了自己“乐育详延之诚意”,希望这里能培育、引进更多的人才。这一天,赵构和随从的朝臣们一起坐了下来,做了一回学生,听了一堂讲课。赵构“首肯再三”,点头称赞,听课完毕,还查看了学生的学习和生活场所,“徘徊久之”。 赵构的重视,还不仅仅在于视察,回到皇城,他亲自动手为太学生书写学习教材。这就是后来在太学“首善阁”供奉的御书石经,一共有《易》《诗》《书》《左氏春秋》《礼记》五篇,以及《论语》《孟子》《宣圣七十二贤赞并叙》,高宗的儿子孝宗为此还题写了“首善阁”的匾额。 按《西湖游览志余》卷二的说法,赵构在书写这些书经时,每天要写到手腕发酸,“翰墨稍倦”,又让吴皇后“续书”。高宗赵构尚且如此重视,后来的皇帝谁还敢轻视太学?据《宋史》记载,高宗以后,除了光宗这一个精神病患者没去太学视察外,孝宗、宁宗、理宗、度宗都郑重其事地去过太学。

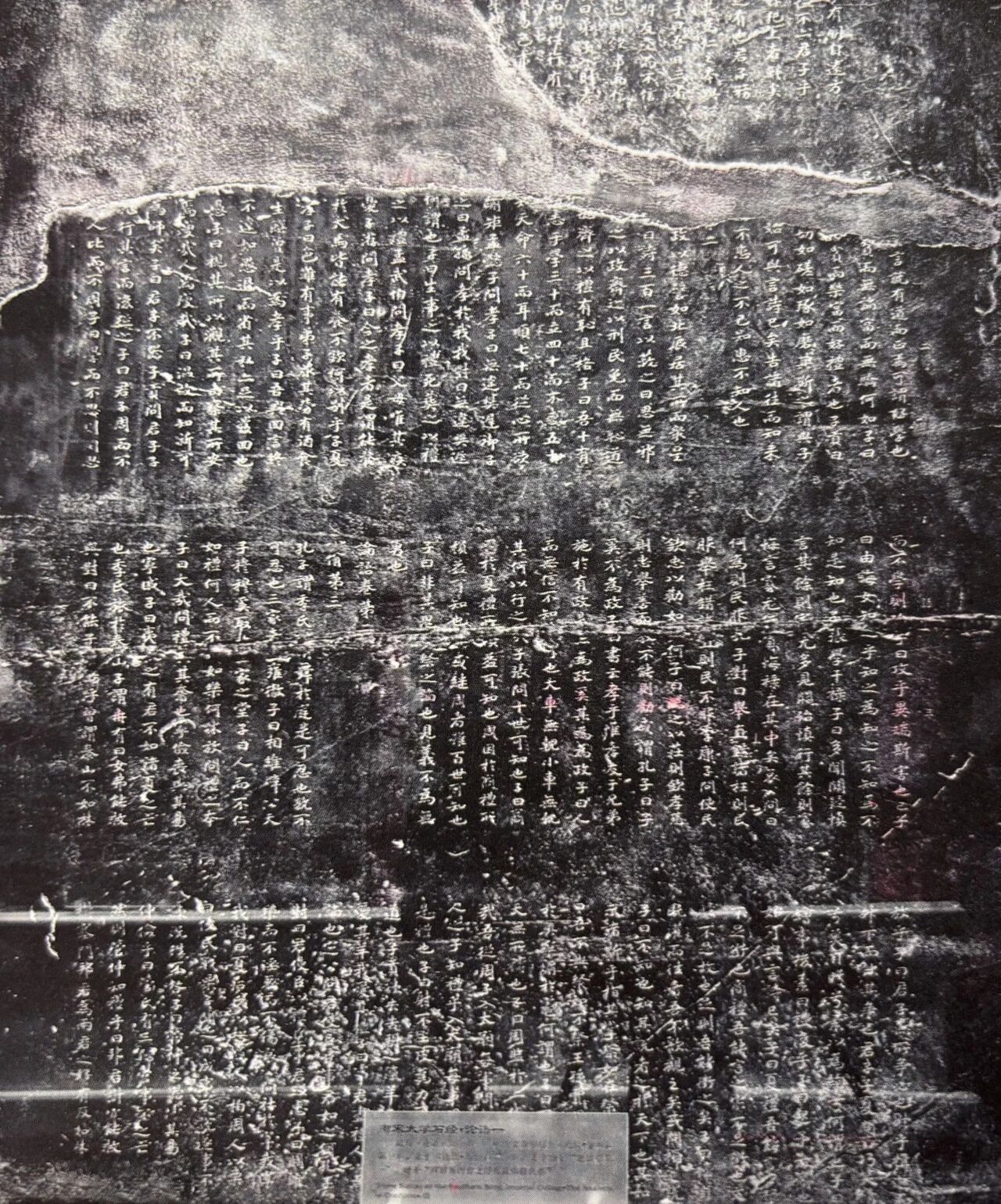

▲南宋太学石经,宋高宗、吴皇后手书“四书五经”作为太学课读范本的刻石。现存于杭州碑林 赵构对太学的定位与北宋的太学大不同,赵构完全是按照“政治”大学的要求来兴办的。将北宋太学中的算学、律学、画学、医学等科全都划出,成立了专门的机构院校,比如,望江门建了画院,算学归入了太史局,医学归入了太医局。太学的东面,还建了一个武学,皇室子弟有专门的宗学。绍兴二十八年十二月,还在凤凰山皇宫增建宫学,以方便官廷人员对礼仪的学习。 这一划分,太学生的就业趋向就十分明了,说不定,一不留神,某一个太学生就会成了气候。朝廷的官员谁敢随便得罪他们?想当年秦桧也只是太学的一个老师,从课堂走向政坛,学生从仕后的政治资源,凭空就要比一般官员多出许多。 还有一个主要原因,太学生大多是沦陷区的流亡者,以及后方的平民子弟。绍兴十三年(1143)六月,太学刚开始招生,才三百学生,没几年猛增到了近千。嘉泰三年(1203),虽然招生不足一千,各地报考者多达三万七千,还都是满怀雪“靖康耻”的知识青年。刚入学时,天地不怕,一听到有害于收复失地的信息,立马热血沸腾。 最后一个原因是学制。这一说,话就长了,咸淳四年(1268),太学在籍的学生有一千七百十六人,下设十三个“斋”(教室),一个“斋”将近一百二十个学生。这一年,太学中上舍生有三十人,内舍生有二百零六人,外舍生一千四百人,国子生八十人。 太学生学制实行的是“三舍升级制”,新生入学称“外舍”,一年后考试合格为“内舍”。“内舍”学制两年,成绩优良的升“上舍”,“上舍”也是两年。算一算,太学生最起码要读五年才能毕业。这一毕业,成绩优秀的“上舍”生,能与科举出身的状元同等,由皇帝召见授予官职。中等的“上舍”生,可以免去科举考试,同等于进士。下等的“上舍”生可以免乡试,直接应试进士。 我们暂且不说国子生,这些都是出身贵胄,至少是三品以上官员的子孙,是太学中的高干子弟学院。这些学生哪怕没有前程,靠了父母也可以承荫袭爵。 苦的是一批平民太学生啊,算一算,一千七百十六个学生中,上舍生才三十人啊。考进去的多,考出来的少。为什么?学课难,考试严,多数太学生毕不了业,继续在太学里读下去。虽然吃住不愁,读到头发胡须全白的也有,但肚里的怨气随了资格是越来越大。每到除夕祭祀,太学生的供品也是相当的奇特:“枣子、荔枝、蓼花”,取一个“早离了”的谐音;中间放一盆鸭脚,以酒沃(浇)之,谓之“侥幸”。其中的怨气,不言而喻。

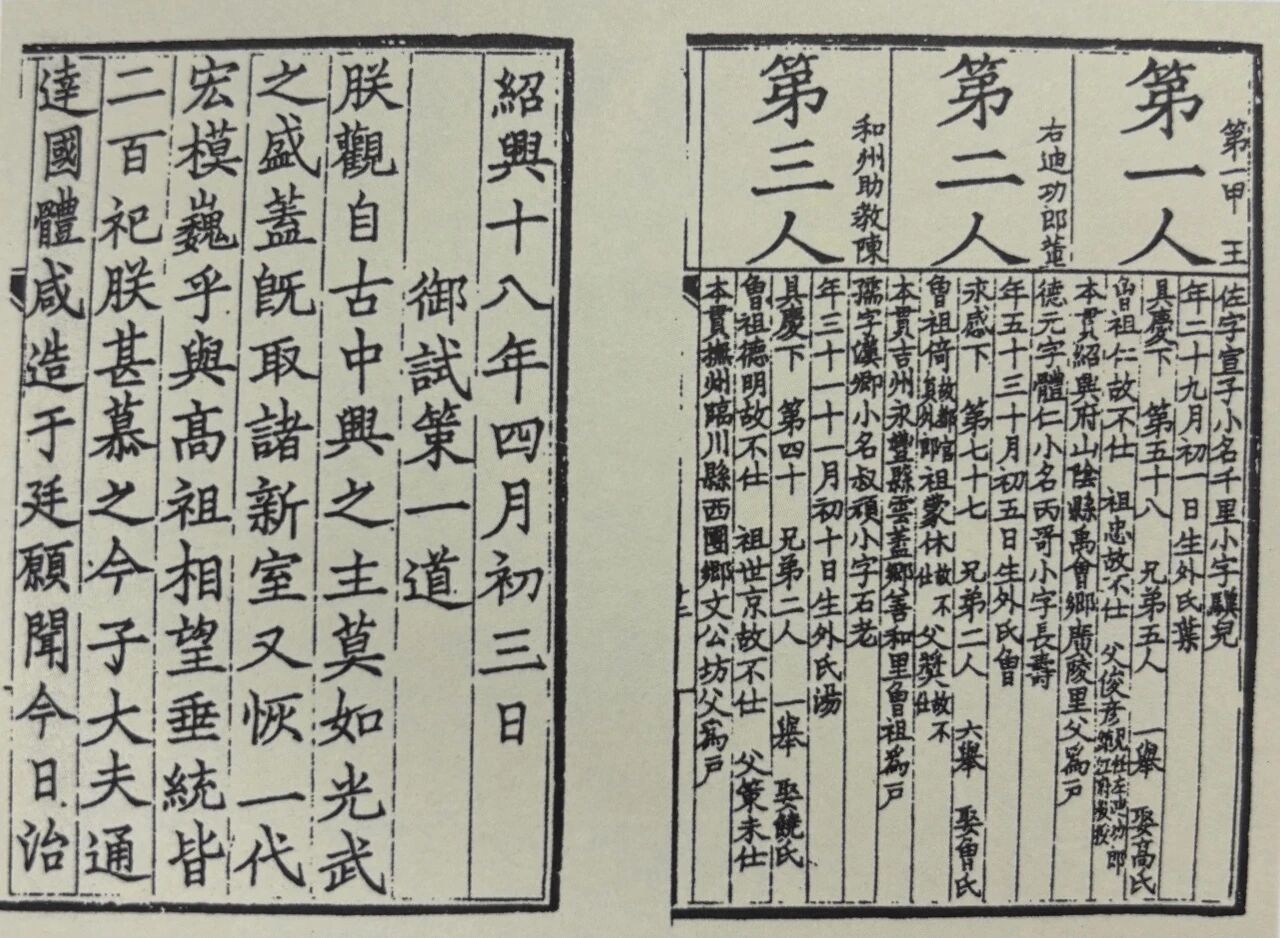

▲南宋绍兴十八年殿试策题和同年名录 这些太学生,平时就相当地桀骜不驯,借酒泄恨、旷课逃学是常事,学官也管不过来。某天,“率履斋”的学生会餐,有一个学生“歌唱声喧”,“直宿学官”要“甲头取问”:这是读书的学校,不是唱歌的场所,要喧哗者报上姓名。这学生就报了一个已经去了富阳的学生名,结果,害得那个在富阳的学生遭了处罚。 也就是太学生,使得临安城多了一股新鲜的政治空气。秦桧在位,朝廷中谁敢不低头称是?就太学生邪了,不但没把秦桧放在眼里,而且直接敢“与人主抗衡”。有一个叫张伯麟的太学生,明确反对在金兵节节败退时与金国和谈,他在临安城书写标语:“夫差尔忘越王杀尔父乎?”借了春秋时夫差忘了其父死在勾践手里,而放了勾践,结果自己死在勾践手上的故事,讽刺赵构的对金政策。秦桧派人逮了张伯麟,“杖脊刺配吉阳军”,用棍棒杖打背脊后,再在脸上刺字,发配外地。 秦桧死后,余党汤思退没被高宗清退。汤思退后来在孝宗手上为相,力主议和,不敢上淮河前线,被罢了官,押赴永州管制。太学生陈观等七十二名学生“伏阙上书”,在丽正门前跪伏,“请斩汤思退”。汤思退在赴永州途中听说此事,被吓得“忧惧而死”。 综观南宋几朝权臣,不怕太学生的,大概就是武将韩侂胄了。有一个太学生叫敖陶孙,是个上舍,喝了几壶白酒,在三元楼酒家的屏壁上赋诗说:“左手旋乾右转坤,如何群小恣流言。九泉若遇韩忠献,休说如今有末孙。”韩忠献是韩侂胄的曾祖、也是北宋的一名抗金名臣。敖陶孙纵完酒,那写诗的屏风就让人担去举报了。敖陶孙走到楼下、捕头就来了,敖陶孙赶紧换了酒保的衣服,持了酒具下楼。他与捕头交臂而过时,捕头问:“敖上舍在否?”对曰:“方酣饮。” 这敖陶孙出了三元楼酒家,也不要这“上舍生”的名分了,连夜逃亡福建。其实,从《宋史》上看,韩侂胄还真称不上奸臣,只能算是权臣。有人送了韩侂胄四个夫人各一顶凤冠,韩所宠幸的十个婢女放不平了,临安府一个姓赵的二把手得知后,马上送去十顶。结果,这姓赵的郡守很快升任工部侍郎。 一天,赵侍郎和韩侂胄去郊游,韩胄称赞完风景后,说“但欠鸡鸣犬吠”。这赵侍郎很快钻进草丛装起了狗叫,搞得韩侂胄“大悦”。就这么一个顺我者昌,逆我者亡,将朝臣们搞得跟儿子一样,连宁宗皇帝都惧怕七分的韩侂胄,太学生也拿他没有办法,只是在背地贴贴小字报而已:“堪笑明庭鸳鹭,甘作村庄犬鸡。一日冰山失势,汤燖(开水去毛)镬煮刀刲(割取)。”骂谁?也只有骂骂赵侍郎之流,执政的不按常规出牌,知识分子也是看重脑袋的。 端平年后,理宗亲政。据《宋史·宰辅年表》载,仅理宗在“端平更化”时期,就任用过三十七名宰执(枢密院与三省的首席执行官),这其中一个主要原因是太学生的学潮。 淳祐元年(1241)正月,理宗前往太学视察。当他看到太学的厅堂里挂着王安石语录时,大为光火。理宗说:“王安石谓天命不足畏,祖宗不足法,人言不足恤,此三语为万世罪人,岂宜崇祀孔子庙堂?合应削去,以正人心,息邪说。令国子监即日施行。”看来,太学生们以往的作风,还真是承了王安石的遗志,想改革“祖宗”的既定方针了。 理宗的指摘,依然没有使太学生天不怕、地不怕的胆气有所收敛。周密《癸辛杂识》中有一篇《三学之横》,说的就是理宗时的学潮。当时,不但是太学生,就连太学东面的武学、宗学也都受了影响,被时人称为“三学之横”。右丞相丁大全为此重修了“丙辰监令,榜之三学”。但这一“榜”,反惹怒了“三学”,加之丁大全名声本来就臭,与当时的太监近侍董宋臣狼狈为奸,被临安人称作“丁冬”。“三学”的学生一起闹事,结果连丁大全也被掀翻了。 在南宋史上,能玩转太学生的,算是贾似道了。贾似道极有心计,他在将度宗玩得团团转的同时,也将太学生玩得不亦乐乎。常常给太学拨款,提高膳食待遇,很讨太学生欢心。太学生们“啖其利而畏其威”,对贾似道的祸国殃民.也就“噤不敢发一语”了。 等到贾似道要挟度宗提出辞职时,太学生们居然还“上书赞美,极意挽留,今日曰师相,明日曰元老,今日曰周公,明日曰魏公,无一人敢指其非”。一直到了贾似道硬着头皮督师出征抗金,以至“鲁港溃师”,太学生们才如梦方醒,纷纷起来声讨,但事到此境,为时已晚。学生的激情再盛,毕竟资格太嫩,玩不过有心计的权臣。 但是,太学生的“借秦之喻,动以坑儒恶声加之”当权者的激情,在与权臣的抗争中还是起到了一定作用,尤其是敢“与人主抗衡”的勇气,受到了有识之士的赞誉。孝宗的儿子光宗,几个月没去重华宫向生病的孝宗问安,朝野上下议论纷纷。上百名太学生为此来到丽正门前,上书要求光宗“过宫”,去看望孝宗。为此,太学生们在街头贴出了小字报《拟行乐表》:“周公欺我,愿焚《酒诰》于康衢;孔子空言,请束《孝经》于高阁。”《酒诰》与《孝经》都是劝人忠信孝悌的文字,现在只有在大道上焚烧,或束之高阁了。搞得光宗只有干瞪眼。南宋临安还真有那么一点民主氛围。 太学生最后的噤声是在淳祐十一年(1251)郑清之当宰相的时候。某日,朝议,臣僚们对太学生的意见太大,归纳起来主要有四条:一是“多无检束”;二是群居,以个人的喜怒攻击朝廷官员;三是阻挠行政执行;四是欺骗民众,诋毁朝臣。于是,理宗要求临安府的赵京尹和国子监的学官拿出办法。 办法出来,决定从当年七月份招生开始,按照“旧比分数”招收新生。怎么个“旧比分数”,文字不详,估计是让各州学、庠学按比例招收本籍的学生,减少太学的外籍学生。 本来这工作进行得好好的,正巧,一个林教官说话失口,被太学生抓了把柄,又闹了起来。没办法,校方只好答应太学新生的招收,“一半取土著,一半取游士”。大概,当时的土著——杭州人和现在一样,也是安于现状,老实守纪。 没几天,宰相郑清之和理宗说起此事,理宗光火了,他说:“近来名州都在试行新法,正好遣散太学中的游学之士,临安府凭什么还要招收外方之人?”临安府的赵京尹害怕了,不得不强制措施,限期外籍学生出走。太学中一时贴满了大小字报:“斯文将丧,呜呼天乎!吏议逐客,呜呼人乎!乘桴浮海,呜呼圣乎!遁世无闷,呜呼士乎!”“校存知必毁,书在已如焚!” 当时也有朝官出来说好话的,恰好贾似道硬了头皮出兵淮河一线,无中生有发来一奏折,说临安太学中有游士想“渡淮投北虏”。于是,那些为太学生说好话的朝臣,被理宗拒绝了。 南宋太学初建的时候,朝廷相当重视,拨地的范围很大,含了岳飞的府邸,西面接近大理寺,东面一直要到现在的众安桥。绍兴十二年,地址选定以后,有两个道士从此地走过,一个说:“好地方,必出人才,可惜就是不会出宰相。”另一个说:“要是再往东一点,状元、宰相都会有。”结果,到了记载此事的《宋状元录》出版(大概是庆元五年,即1199年)文字说:“至今五十五年,凡十八榜,由太学擢第者几(近)二千人,侍从、执政不可胜数,而未有真(宰)相。”

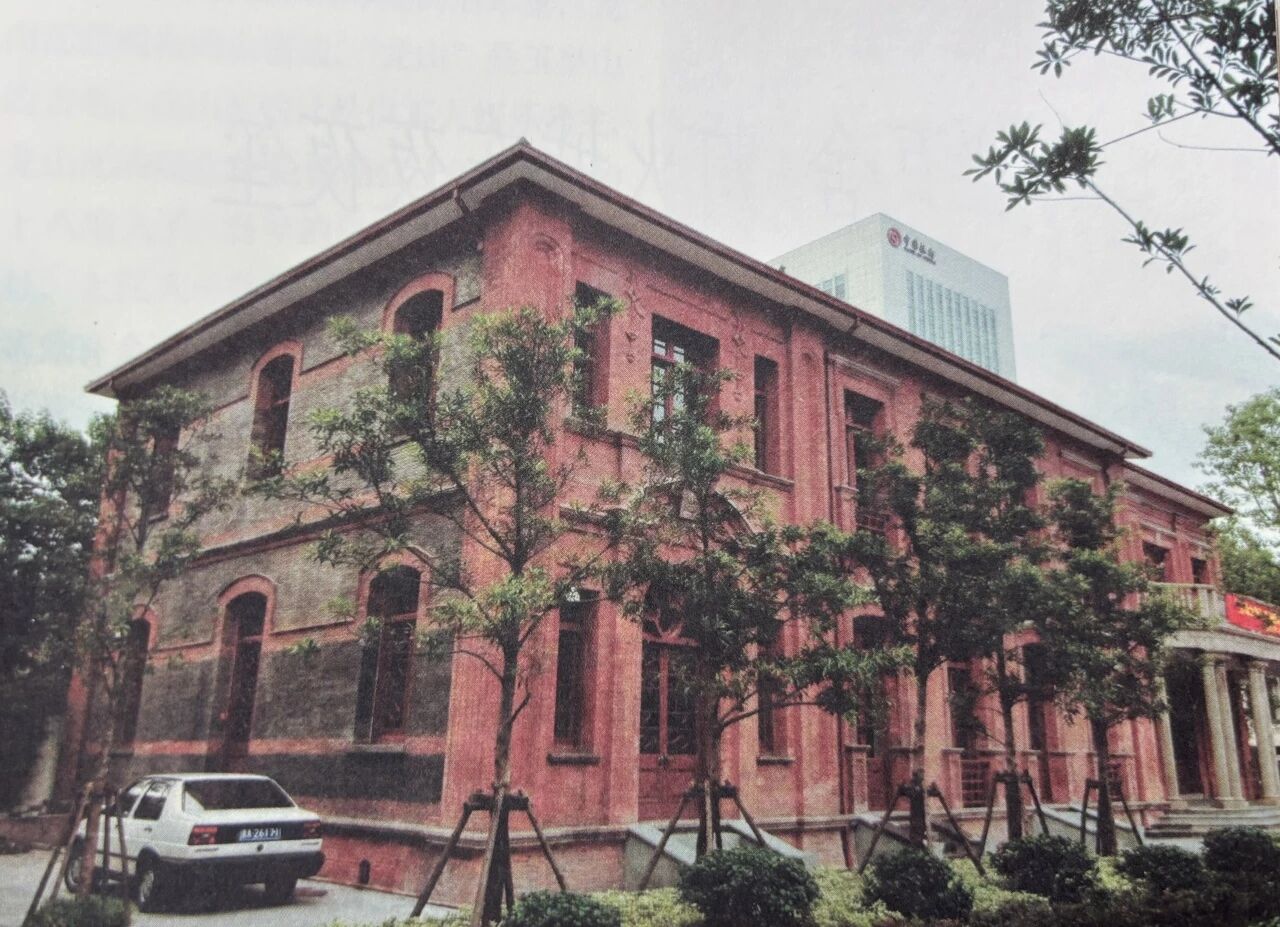

▲位于延安路的民国高等法院旧址,南宋时,这里曾经是岳飞府、太学的一部分 田汝成说得更邪,太学在建造教室时,工匠们是按学校的鸣鼓声为吃饭时间。有一个山东过来的刘姓老人,瞎子,他听了鼓声问:“这是什么地方?听鼓声好像官气很旺。”匠人告诉他是在建太学。这刘瞎子说:“听这鼓声,此地不出宰相,但永无火灾。 嘉泰年间,太学出来的陈自强在韩侂胄的支持下有当宰相的想法,祭酒(礼部主管人事的官员)也想拥戴陈自强,受了“太学的鼓声不能出宰相”说法的影响,故意说太学的鼓坏了,要重新鞔(mán,蒙)一张皮。于是鼓声暂停,陈自强也真的官拜宰相。这一下,连太学置鼓的那座桥也被改成了“鞔鼓桥”。没多久,“韩侂胄败”,陈自强也被“尽削在身官职,窜死岭表,诏藉其家,殆与庶民同”。这一惩处,也就破了太学出宰相的特例,几乎就是没出过宰相(“是犹不出宰相也”)。 如此编派南宋的太学,看来,历代文人对南宋太学生的“犯上”,持肯定态度的还是不多。

|