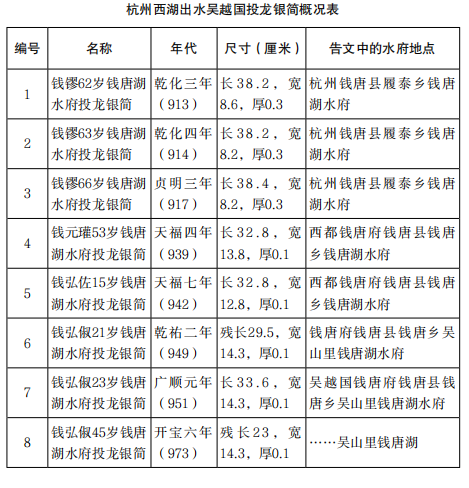

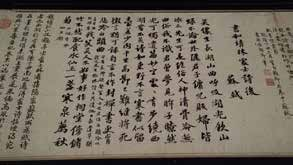

| 2024年底到2025年初,“投龙——从山川祭祀到洞天福地”特展在浙江省博物馆孤山馆区西湖美术馆举办,作为全国范围内首次聚焦于“投龙”这一主题的展览,展品汇集了中国历代山川祭祀和投龙仪式文物。 在本次展览中,展出了杭州西湖出水的8枚吴越国投龙银简和1枚北宋投龙玉简,以及纯金的小龙和铜鎏金的小龙。这些文物都是1955—1957年疏浚西湖时,从湖底淤泥中打捞上来的。银简分别来自钱镠、钱元瓘、钱弘佐和钱弘俶四位吴越国王,玉简则来自北宋真宗,是他们举行投龙仪式时投入西湖之中的告文简,上面刻的是沟通神明的祈愿文字。

▲西湖出水北宋金龙 浙江省博物馆藏

▲西湖出水吴越国鎏金铜龙 浙江省博物馆藏 投龙,是将写有谢罪、祈愿的文简,与金龙、金钮、玉璧等仪式性器物用青丝捆扎,一并投入山川之中的仪式。投龙的最早记录出现于东晋时期,南朝梁时已出现为国家举行的投龙仪式。在推崇道教的唐代,投龙被正式确立为国家仪典,制定了标准的仪式规程,并为后世留下了数量可观的出土文物。就考古所见,五代吴越国是举行投龙最频繁的地方政权。宋代继承了投龙的传统,在北宋初达到高峰,其后又进一步规范了投龙的场所。金、元、明时期,投龙同样是重要的国家仪典。中国古代的官方投龙活动,结束于明代。 杭州西湖投龙器物的出水,实证了文献记载不详的西湖投龙祭祀。虽然不能明确当时具体的出水地点和祭祀地点,但西湖投龙应与历代西湖龙王庙有关。关于西湖龙王庙的研究,徐骏、姜青青、夏炎各有相关文章,但笔者对于西湖龙王庙的起源、地点、沿革均有不同观点。本文试图通过重新解读史料,并结合投龙文物,重新考证杭州西湖龙王庙的沿革历史。 唐五代时期,钱塘一般写作“钱唐”,自北宋起改名“钱塘”,笔者另有专文考证。本文中在表述时据此原则区分,但在引用文献时,依旧据原文录文。 “南朝西湖龙王庙”辨正 西湖,旧名钱唐湖。自南宋《咸淳临安志》以来的历代杭州地方志认为,西湖龙王庙始建于南朝梁大同年间(535—546)。《咸淳临安志》记载,“嘉泽庙:旧在钱塘门外二里,号钱塘湖龙君。钱氏表请封广润龙王。国朝累封为渊灵溥济侯。庙始梁大同中”。这也是杭州西湖最早的龙王庙,甚至是全国最早的龙王庙之一。 事实上,南宋人依据的材料就是吴越贞明二年(916)钱镠撰写的钱唐湖广润龙王庙碑(下文简称为《广润龙王庙碑》)。该碑在南宋时保存于西湖宝石山下的嘉泽庙中,今已不存。该碑对于本文的考证具有重要的史料价值,现以日本东京大学藏《咸淳临安志》宋刊本录全文如下: 盖闻四灵表瑞,则龙神功济于生民;百谷熟成,则水旱事关于阴骘。而况浙阳重镇,是古吴都,襟带溪湖,接连江海,赋舆甚广,田亩至多,须资灌溉之功,用泰耕桑之业。 钱塘湖者,西临灵隐,东枕府城。澄千顷之波澜,承诸山之源派。梁大同中,胡子尝置。唐咸通年,刺史崔彦曾重修。凿石为门,蒸沙起岸。 自予翊扶圣运,移建节旄,旧日湖堤,尽改为城宇。澄滓有同于镜水,济时每及于生灵,一郭军民,尽承甘润,逐年开割,淼汉泓迂,长居一丈之深淫,不竭亢阳之失度。其中菰莲郁茂,水族孳繁,蒸黎寔赖以畋渔,河道常资于灌注。壮金城之一面,不异汤池;润绿野之万家,常如甘泽。固有神龙居止,水府司存,降景祐于生灵,兴旱涸之风雨。原其自编祀典,积有岁年,虽陈奠酹之规,未施展敬之所。况钱塘湖龙君,与洞庭龙君、青草龙君,雁行之序,各通天波。风云岁岁之去来,阴骘长施于万派,古之典籍,曾靡记焉。日月滋深,元无祠庙,盖为古来藩侯牧守不能建立殿堂。 予统吴越山河,绾天下兵柄。前后累申祈祷,皆致感通。既荷阴功,合崇祠宇。昨乃特于湖际,选定基垧,创兴土木之功,建立栾栌之构。至于殿庭廊庑,门槛阶墀,悉亲起规模,指挥擘划,俱臻壮丽,以称精严。然后填选良工,塑装神像,威容赫奕,冠剑森森。陈将僚侍卫之仪,列钟鼓豆笾之位。以至车舆仆马,帐幄盘延,祭器爨厨,无不臻备。馨香荐献,不阙四时。况镜水清流,烟波浩渺,其湖周百余里,源派数千余川,济物于人,功能及众,亦无龙君之庙貌。予遂与钱塘龙君一时建立殿堂,同表奏闻,乞加懿号,果蒙天泽,并降徽章。其所奉敕旨具录如后: 敕:钱塘重地,会稽名邦,垂古今不朽之基,系生聚无疆之福。有兹旧迹,特创新规,岂曰神谋,实因心匠。盖水土授天之职,庇民之功,岁时罔阙于牲牢,祈祷必观于肸蛮,得一方之义化,致两境之安康。钱镠普扇仁风,久施异政,至诚所切,遂致感通。其钱塘湖龙王庙,宜赐号广润龙王;镜湖龙王庙,宜赐号赞禹龙王。牒至准敕旨。 若夫人唯神赞,神实人依,信冥阳共理之言,乃幽显相须之义。今者式严庙貌,永受烝尝,四时之殷荐不亏,万姓之祷祠无阙。神其受大朝之宠,千古之光辉,常镇吴邦,预销灾沴。必使原田肥沃,克昌广润之名;谷稼丰登,更表土龙之德。今则严禋已立,邃宇咸周。聊记岁年,刻于琬琰。后来观者,其鉴之哉。 时贞明二年岁丙子正月丙辰朔十五日庚午建立。天下兵马都元帅、淮南镇海镇东等军节度使、尚父、守尚书令、吴越王镠。 历来都认为碑文中的“梁大同中,胡子尝置。唐咸通年,刺史崔彦曾重修。凿石为门,蒸沙起岸”这一段内容,是在描述广润龙王庙的沿革历史:胡子尝在梁大同年间(535—546)初置龙王庙,崔彦曾在唐咸通年间(860—874)重修龙王庙。因此才有了《咸淳临安志》中“庙始梁大同中”的记载。后世明代《西湖游览志》、清代《湖山便览》等方志均沿用此说。 成书于清代的《全唐文》和《西湖志》等文献,甚至将“胡子尝置”直接改为“湖干尝置”,不仅坐实了这一段文字为建庙信息,更明确了梁代的建庙地点为“湖干”。但从上文所引宋版《咸淳临安志》及《宋会要辑稿》的文本来看,原文应为“梁大同中,胡子尝置”无疑。 事实上,从碑文的文本分析,这一段内容的主语其实是“钱唐湖”。“西临灵隐,东枕府城,澄千顷之波澜,承诸山之源派”,以及后文中“澄滓有同于镜水,济时每及于生灵。一郭军民,尽承甘润,逐年开割,淼汉泓迂,长居一丈之深淫,不竭亢阳之失度”,均是对钱唐湖的描写。胡子尝,其人无考,或为梁大同间的钱唐令。崔彦曾,清河武城人,唐咸通间杭州刺史。 那怎么理解“凿石为门,蒸沙起岸”这句话呢? 据《新唐书》记载:“钱塘,望。南五里有沙河塘,咸通二年刺史崔彦曾开。” 据宋代程大昌《演繁露续集》“沙河塘”条记载:“潘洞《浙江论》云:‘胥山西北,旧皆凿石以为栈道。景龙四年,沙岸北涨,地渐平坦,桑麻植焉。州司马李珣始开沙河,水陆成路。’事见《杭州龙兴寺图经》。胥山者,今吴山也。吴山有庙,相传其神伍子胥故也。又《州图经》云:‘塘在县南五里。’此时河流去青山未甚远。故李绅诗曰‘犹瞻伍相青山庙’,又曰‘伍相庙前多白浪’也。景龙沙涨之后,至于钱氏,随沙移岸,渐至铁幢。今新岸去青山已逾三里,皆为通衢,居民甚众,此《图经》之言也。及今绍兴间,红亭沙涨,其沙又远在青山西南矣。” 综合上述材料,位于钱唐县南五里的吴山(胥山、青山),本在江边,西北侧凿石开辟为栈道。至唐景龙四年(710),沙涨岸高,逐渐成旱地,杭州司马李珣挖掘沙河,沟通水陆。唐咸通二年(861)杭州刺史崔彦曾修筑沙河塘,抵御潮水。由于历代江岸沙涨,五代吴越国至宋代的海塘逐渐东移,距离吴山越来越远。因此,“凿石为门,蒸沙起岸”并不是西湖龙王庙的地理特征,而是萧梁胡子尝,唐代李珣、崔彦曾等历代杭州官员,所修筑的西湖湖堤的特征。 杭州西湖,大约形成于汉代以后。《汉书·地理志》记载:“钱唐,西部都尉治。武林山,武林水所出,东入海,行八百三十里。”尚无西湖的记载。北魏郦道元《水经注》引南朝刘道真《钱唐记》记载:“县南江侧有明圣湖,父老传言,湖有金牛,古见之,神化不测,湖取名焉。县有武林山,武林水所出也。”这是最早关于西湖的记载。可见自然形成的西湖,在南朝时叫作明圣湖。 根据《广润龙王庙碑》的记载,作为人工改造而形成的西湖,最初由梁大同年间(535—546)胡子尝所置,称为“钱唐湖”。这一信息,仅见于《广润龙王庙碑》,且被历代方志所忽视。以致于西湖的开浚历史,往往是从唐代李泌凿六井,白居易筑堤开始讲述的。梁代胡子尝最早修筑湖堤,并命名“钱唐湖”,其实是杭州西湖起源的珍贵史料。 根据《广润龙王庙碑》的行文,萧梁胡子尝与唐代崔彦曾修筑西湖湖堤的方式,是“凿石为门,蒸沙起岸”。凿石为门,指的即是上文中“胥山西北旧皆凿石以为栈道”,可能即是胡子尝修筑的结果。蒸沙起岸,指的是潮水带来的泥沙逐渐干涸形成陆地,即是上文中提到的“沙岸”。凿石栈道和沙岸,共同构成了南朝以来的西湖湖堤和湖东陆地(大约在今西湖东岸湖滨路一带)。白居易诗中的“最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤”“十里沙堤明月中”,应该指的就是这条“沙堤”。 钱塘江海塘最初与西湖不远。唐代以后,因为钱塘江潮不断带来的泥沙,沿江沙岸逐渐成为平地,钱塘江海塘也从湖堤附近逐步东移。根据1983年和2014年的考古发掘,唐末钱镠在景福二年(893)修筑的杭州罗城,其东城墙紧贴的即是晚唐五代时期的捍海石塘,位于今天江城路、建国路一线。同时,钱镠以梁代以来“凿石为门,蒸沙起岸”的钱唐湖湖堤,构筑了杭州罗城的西城墙,位于今天湖滨路一线。这就是《广润龙王庙碑》中所述的“旧日湖堤,尽改为城宇”。 综上所述,由于宋代以来对《广润龙王庙碑》开篇文字的错误认识,钱镠记载的杭州西湖早期沿革历史,往往被误认为是广润龙王庙的早期沿革史。事实上,并没有任何史料记载南朝曾建置过西湖龙王庙。 “唐代西湖龙王庙”辨正 根据上文的考证,《广润龙王庙碑》中“唐咸通年,刺史崔彦曾重修”的记载,其实是关于唐代重修西湖湖堤的记载,与西湖龙王庙的沿革无关。唐代西湖是否有龙王庙,其实可以从中唐时期白居易的祭文中一窥究竟。 唐代时,地方官员有祈雨祷晴的责任。杭州刺史白居易就在其文集中留有两篇关于杭州祈雨的祝文。其中一篇为唐长庆二年(822)祈祷皋亭山神的《祝皋亭神文》: 维长庆二年岁次癸卯七月癸丑朔十六日戊辰,朝议大夫、使持节杭州诸军事、守杭州刺史、上柱国白居易,以酒乳香果,昭告于皋亭庙神。去秋愆阳,今夏少雨,实忧灾沴,重困杭人,居易忝奉诏条,愧无政术,既逢愆序,不敢宁居。一昨祷伍相神,祈城隍祠,灵虽有应,雨未沾足…… 可见长庆二年夏天,杭州大旱,杭州刺史白居易在七月相继祈祷杭州城内的吴山伍子胥庙、城隍祠,但并未奏效,于是在七月十六日前往城北皋亭山祈祷。 但是皋亭山神依旧没有灵验,于是白居易在当年八月二日祷告杭州吴山的黑龙神,留下一篇《祭龙文》:“维长庆二年岁次癸卯八月癸未朔二日甲申,朝议大夫、使持节杭州诸军事、守杭州刺史、上柱国白居易,率寮吏,荐香火,拜告于北方黑龙。惟龙其色元,其位坎,其神壬癸,与水通灵。昨者历祷四方,寂然无应,今故虔诚洁意,改命于黑龙……” 皋亭神祠在皋亭山西南,“皋亭神祠,自隋以来事之,至今不绝,旱干水溢,有祷必应,郡民事无巨细,皆请于神”。伍子胥庙在吴山东北侧,唐元和十年(815)杭州刺史卢元辅修建。唐代的杭州城隍祠在凤凰山。“北方黑龙”,即是吴山西北侧的宝月山黑龙潭,“郡人以此候晴雨多验”。白居易祈雨祭祀的四处地点,都是唐代官方认可的杭州地方祭祀和祈雨祷晴场所,但未提到有钱唐湖龙王。 《广润龙王庙碑》记载:“原其自编祀典,积有岁年,虽陈奠酹之规,未施展敬之所。况钱塘湖龙君,与洞庭龙君、青草龙君,雁行之序,各通天波。风云岁岁之去来,阴骘长施于万派,古之典籍,曾靡记焉。日月滋深,元无祠庙,盖为古来藩侯牧守不能建立殿堂。” 钱镠提到,虽然钱唐湖龙王的民间祭祀已持续了一段时间,但钱唐湖此前并没有建设龙王庙,原因是地方官员没有朝廷批准,就不能新建祭祀场所。因此五代以前,虽然钱唐湖已经逐渐聚集了民众的信仰,但一直都没有国家认可的龙王庙,也未有官方祭祀。 实际上,即使是浙东观察使所在的越州,五代以前也并没有在鉴湖(镜湖)建立过龙王庙。《广润龙王庙碑》同时记载,“况镜水清流,烟波浩渺,其湖周百余里,源派数千余川,济物于人,功能及众,亦无龙君之庙貌”。 吴越国投龙与西湖龙王庙 杭州西湖的第一座龙王庙,始建于五代吴越国初期。钱镠在《广润龙王庙碑》中记载: 予统吴越山河,绾天下兵柄。前后累申祈祷,皆致感通。既荷阴功,合崇祠宇。昨乃特于湖际,选定基垧,创兴土木之功,建立栾栌之构。至于殿庭廊庑,门槛阶墀,悉亲起规模,指挥擘划,俱臻壮丽,以称精严。然后填选良工,塑装神像,威容赫奕,冠剑森森。陈将僚侍卫之仪,列钟鼓豆笾之位。以至车舆仆马,帐幄盘延,祭器爨厨,无不臻备。馨香荐献,不阙四时。 钱镠在新建杭州钱唐湖广润龙王庙的同时,也为越州新建了镜湖龙王庙。新建官方祭祀祠庙需要中央王朝的批准,因此钱镠上表后梁朝廷,同时为两个龙王申请名号。后梁自然降旨批准,“其钱塘湖龙王庙,宜赐号广润龙王;镜湖龙王庙,宜赐号赞禹龙王”。因此,历史上的第一个西湖龙王庙,名为广润龙王庙。根据碑文记载,广润龙王“常镇吴邦,预销灾沴。必使原田肥沃,克昌广润之名;谷稼丰登,更表土龙之德”。立碑时间为“贞明二年岁丙子正月丙辰朔十五日庚午”,正是举办上元金箓大斋之时。 1955年至1957年,杭州西湖在疏浚过程中,从水底打捞出8枚吴越国银简。银简分别来自钱镠、钱元瓘、钱弘佐和钱弘俶四位吴越国王,是历代吴越国王代表国家向钱唐湖水府进行投龙祈福的银简(详见下表),其中钱镠62岁(913)杭州钱唐湖银简为国家博物馆藏,其余均为浙江省博物馆藏。同时,还出水鎏金铜龙一条,兽蹄虎尾,上吻和身躯较短,体现了吴越国时期风格。

▲杭州西湖出水吴越国投龙银简概况表

▲钱镠63岁钱唐湖投龙银简,浙江省博物馆藏

▲钱镠66岁钱唐湖投龙银简,浙江省博物馆藏

▲钱元瓘53岁钱唐湖投龙银简,浙江省博物馆藏

▲钱弘佐15岁钱唐湖投龙银简,浙江省博物馆藏

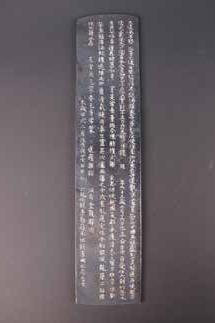

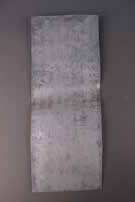

▲钱弘俶23岁钱唐湖投龙银简,浙江省博物馆藏 据五代杜光庭描述,简“长一尺二寸,象十二辰;广二寸四分,法二十四真气;厚二分,法二仪”。三枚钱镠银简,长度约38厘米左右,宽约8—8.5厘米,厚约0.3厘米,大致符合杜光庭的描述。 杭州西湖出水的8枚吴越国投龙简,均为银简,且简文中有“银简”“丹简”之语,排除了原有鎏金的可能性,为纯银材质,并以朱砂书写。银简虽然十分特殊,但却是符合吴越国王身份地位的材质,与当时帝王投龙所用的金简、玉简体现出差异性。 钱元瓘、钱弘佐和钱弘俶的5枚银简,长约32.8—33.6厘米,宽约12.8—14.3厘米,厚约0.1厘米,属于吴越国特有的银简尺寸。这些银简较薄,适合折叠,也都留下了折叠痕迹(正面刻字部分向内对折),甚至因折叠而断裂成两截。可见吴越国中后期的银简是在折叠之后投入洞天水府之中。 根据出水银简文字,第一代吴越国王钱镠的三枚银简和第二代吴越国王钱元瓘以后的五枚银简,其上描述的钱唐湖水府的位置并不相同。 其中钱镠所投的三枚银简都记载,银简投于“杭州钱唐县履泰乡钱唐湖水府”。据《咸淳临安志》记载,钱塘县北宋初有十乡,南宋末年有十三乡,履泰乡分为了履泰北乡和履泰南乡,合计管辖九里。吴越国至宋代的履泰乡,包括了今天杭州西湖区孤山、北山、玉泉、古荡、龙井一带。而其中与西湖相关的,主要是孤山和北山。 根据《广润龙王庙碑》记载,钱唐湖“固有神龙居止,水府司存”。可知这是一处同时进行龙王祭祀和水府投龙的祠庙,应是钱镠西湖投龙祭祀的所在地。广润龙王庙的位置,在碑中仅仅记录为“特于湖际,选定基垧”,没有具体写明。据《咸淳临安志》记载,南宋时钱镠的这块广润龙王庙碑就安置于西湖北山的水仙王庙(大约在今宝石山下大佛头造像附近)之中,因此宋代以来的杭州方志和地方学者,普遍认为西湖北山的水仙王庙,就是钱镠最初建设广润龙王庙的地点。但笔者认为不然,详见后文考证。 钱元瓘至钱弘俶时期的钱唐湖银简,将钱唐湖水府的地址记为“西都钱唐府钱唐县钱唐乡”和“钱唐府钱唐县钱唐乡吴山里”,钱唐乡吴山里位于西湖南山,应是《咸淳临安志》中记载的涌金门外柳洲的五龙王庙,“西湖柳洲有所谓五龙王祠者,吐灵垂贶,其来最久,雨旸致祷,无有差忒,载之祀典,纪之图经,可考不诬”。该庙历史悠久,可能即是吴越国后期钱唐湖投龙的水府所在。 吴越国时期,西湖应该已经出现了两座龙王庙,分别是西湖北侧的广润龙王庙和西湖南侧的五龙王庙,并相继作为钱唐湖水府的投龙祭祀场所。 北宋投龙与西湖龙王庙 北宋朝廷延续了吴越国、南唐等南方政权投龙祭祀的传统,投龙于杭州西湖等名山水府之中。除了吴越国的银简和铜龙,1955—1957年西湖中也出水了一件宋真宗天禧四年(1020)的玉简和北宋风格的纯金走龙各一件。玉简正面记载: 大宋嗣天子臣恒,上为宗庙,下为黔黎,郊祀聿成,法筵昭谢,谨就:大内天安……金箓大斋一月日。更冀和天安地,保国宁民,恭祷真灵。别陈大醮,今已告祈,事毕,斋法周圆。谨依旧式,诣西湖水府,投送金龙玉简。愿神愿仙,飞行上清,九府水帝,溟泠大神……九天,谨诣水府,金龙驿传。大宋天禧四年岁次庚申正月癸丑朔二十三……

▲北宋天禧四年宋真宗西湖投龙玉简,浙江省博物馆藏 金龙玉简的出水,说明了杭州西湖在北宋初依旧是国家祭祀的重要场所。玉简上第一次提到了“西湖”的名称,说明此时的钱唐湖已改名西湖。 王随《放生池记》中记载了北宋天禧四年(1020)杭州知州王钦若的上奏,王钦若认为杭州西湖是国家投龙设醮的神圣空间,请求西湖禁止捕鱼,变为放生池,并获得许可:“国家每以岁时祈乃民福。星轺至止,精设于兰场;羽服陈仪,恭投于龙简。愿禁探捕,仍以放生池名为请。”提到了西湖每年的投龙祭祀仪式。 但在真宗朝的大规模投龙之后,由于路途偏远,花费巨大,仁宗天圣四年(1026)后,北宋朝廷裁撤了大量的投龙地点,最后仅留下20处。杭州西湖也被裁撤,此后未再恢复。 北宋元祐五年(1090),杭州知州苏轼在《开湖祭祷吴山水仙五龙三庙祝文》和《谢吴山水神五龙三庙祝文》中,提到了吴山、水仙(水神应是水仙之误)、五龙三座神庙。“吴山”是吴山伍子胥庙,“水仙”是水仙王庙(广润龙王庙),“五龙”即是西湖柳洲的五龙王庙。后两座即是前述推测吴越国时期举行投龙仪式的西湖龙王庙。这里笔者特别考证一下吴越国至北宋时期广润龙王庙的具体位置。 吴越国的杭州钱唐湖广润龙王庙,在宋代叫作水仙王庙。苏轼担任杭州通判期间,泛舟西湖,初晴后雨,绚丽多姿,景色异于常日。他不禁连连击节赞叹西湖的壮美景色,并赋诗两首。其一为:“朝曦迎客艳重冈,晚雨留人入醉乡。此意自佳君不会,一杯当属水仙王。”其二更为著名:“水光潋滟晴方好,山色空濛雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。”苏轼在湖上举杯相邀的,就是造化出如此鬼斧神工美景的西湖水神“水仙王”,也就是原先的吴越国钱唐湖广润龙王。苏轼在诗后自注“今西湖有水仙王庙”。 北宋初年,著名的隐士林逋(967—1028)隐居在西湖孤山。林逋死后,葬孤山故庐侧,杭人立祠纪念。仁宗赐谥“和靖”,人称和靖先生。50年后,苏轼在杭州做官期间,多次到访孤山林逋的故居、坟墓和祠堂,把玩林逋的诗文墨迹。 2025年初,“故宫茶世界”展在浙江省博物馆之江馆区开幕,关注者众多。展览中最重量的一件展品,就是故宫博物院所藏的《林逋自书诗卷》。这件作品是195件禁止出国(境)展出文物之一,极为珍贵,创作于千年前的北宋天圣元年(1023),在阔别241年后,再次回到了诗卷的诞生地杭州。林逋自书诗卷之后,就有一首苏轼诗作《书和靖林处士诗后》。在诗中,苏轼毫不吝啬地表达了对偶像林逋的赞赏:“先生可是绝俗人,神清骨冷无由俗。我不识君曾梦见,眸子了然光可烛。遗篇妙字处处有,步绕西湖看不足。”

▲《林逋自书诗卷》中的苏轼题诗,故宫博物院藏 苏轼诗中最后提到“我笑吴人不好事,好作祠堂傍修竹。不然配食水仙王,一盏寒泉荐秋菊”,诗后自注“西湖有水仙王庙”。苏轼亲见西湖孤山的林逋祠堂,他认为隐士林逋可能不喜欢祠堂,而是应该让林逋配享水仙王庙,这样就可以享受寒泉秋菊的清雅供养了。虽然苏轼没有写明水仙王庙在西湖的具体位置,但苏轼既然建议林逋配享水仙王庙,说明林逋祠和水仙王庙就在相邻位置。如果水仙王庙在西湖北山,则苏轼的建议就是让林逋祠迁出孤山,这一提议非常不合常理。林逋隐居孤山,其庐、祠、墓皆在孤山,很难想象如此景仰林逋的苏轼,会建议林逋祠迁出林逋钟爱的孤山。从这段话的逻辑来看,显然水仙王庙就在林逋祠附近。 宋代黄庭坚《刘邦直送水仙花》:“钱塘昔闻水仙庙,荆州今见水仙花。暗香靓色撩诗句,宜在林逋处士家。”自注:“钱塘有水仙王庙,林和靖祠堂近之。东坡先生以为和靖清节映世,遂移神像配食水仙王云。”也证明水仙王庙就在林逋祠附近。 依据苏轼、黄庭坚的诗作可知,吴越北宋时期的水仙王庙(广润龙王庙),即是建于西湖孤山林逋祠附近。西湖孤山也应该是吴越国初期举行投龙仪式的地点。 南宋西湖龙王庙 南宋时,西湖不再举行投龙祭祀。北宋时期的水仙王庙和五龙王庙,依旧延续下来。其中水仙王庙的沿革最为曲折,现介绍如下。 西湖北山水仙王庙,又名嘉泽庙,有乾道五年(1169)周淙、淳祐八年(1248)、宝祐年间(1253—1258)和咸淳五年(1269)的修建记录,一直延续到了南宋末年。庙中还保存着钱镠的《新建钱唐湖广润龙王庙记》原碑。 北宋末期,杭州人将西湖孤山三位名贤白居易、林逋和苏轼三人塑像,合并祭祀,名为“三贤祠”,位于孤山竹阁,后废。正如前文所述,苏轼建议林逋配享水仙王庙,南宋人也试图实现苏轼的理想。乾道五年(1169),临安府知府周淙在北山水仙王庙的东庑建三贤堂,以白居易、林逋、苏轼三贤配享水仙王。当时又有好事者在水仙王庙内开挖“荐菊”井,又名“荐菊泉”“寒泉”,以符合苏轼诗意。 但是南宋在北山的水仙王庙和配享的三贤堂,位置偏僻,面积逼仄,不仅水仙王没了威风,配享的白居易、林逋、苏轼也受了委屈。三贤(白居易、林逋、苏轼)的“胜践陈踪,咸在西湖孤山大堤之间,今乃僻处岩阿,与湖光敻不相接,榛莽蔽翳,栋宇倾颓,位置尤为弗称”。 既然北山水仙王庙和三贤堂的位置不合适,当时在无法迁回孤山的情况下,宝庆元年(1225),临安府尹袁韶将水仙王庙和三贤祠都迁移到了苏堤第三桥(即后世的望山桥)北,作为新水仙王庙和新三贤堂的位置,这也是水仙王庙的第三个地址。在袁韶自撰的水仙王庙记中,记载了他同时迁移北山三贤祠(祭祀白居易、林逋和苏轼)和水仙王庙到苏堤的事迹。 “彼龙君祠与普安佛庐邻,距葛岭,占北岩之阿,视湖邈焉。”袁韶认为,北山水仙王庙,并不是吴越北宋时期水仙王庙原址。因为这座水仙王庙,坐落在北山下,离西湖太远。“今西湖有水仙王庙,仙之庙于湖公(即苏轼)出守时盖无恙,后莫知庙所在。六龙南渡,杭为帝所络,孤山筑殊庭得不废者,惟和靖(即林逋)墓,他皆一扫,刮绝去荒,基老屋漫,不见踪迹,庙之废未必不于此故。”袁韶认为,吴越北宋时期的水仙王庙,应该原本位于孤山,在南宋初年时迁出孤山。 南宋定都杭州,对孤山大加改造。绍兴十四年(1144),宋高宗生母韦太后为建造皇家道观“四圣延祥观”,将孤山上的寺院全部迁移。孤山东部的广化寺迁移至北山,寺中白居易的竹阁也一并迁徙。孤山中部的智果观音院迁移至北山,苏轼手书的大殿横梁在南宋依旧留存,证明大殿建筑曾整体搬迁。孤山北部的玛瑙宝胜寺迁移至北山葛岭东,北宋时期该寺高僧法慧大师智圆之墓,也一并迁移至新址。孤山西部的报恩院也迁往北山,但著名的六一泉和东坡庵石室无法迁移,留在了孤山。孤山上所有的寺观和建筑几乎全部迁往北山安置,只有林逋墓一处得以保留。 笔者赞同袁韶的观点,虽然没有明确的记载,孤山水仙王庙应该就是在绍兴十四年(1144)迁至北山的。迁移时,一般都会把重要建筑一并迁移,如广化寺的竹阁、智果寺的苏轼题梁的大殿、玛瑙宝胜寺的智圆墓,只有不可移动的六一泉和东坡庵石室等,才会留下。因而笔者认为,水仙王庙在搬迁到北山时,也一并搬迁了钱镠的《新建钱唐湖广润龙王庙记》碑,这才导致后世往往误认为北山水仙王庙即是原址。 此外,西湖南侧的五龙王庙,自吴越国以来,地点始终位于涌金门外柳洲。南宋时屡次修建,始终是祷雨的重要场所。 明清以来的西湖龙王庙 不仅南宋袁韶判断北宋的水仙王庙应该在孤山,明清不少人也有此认识。明嘉靖二十二年(1543),杭州知府陈仕贤在孤山恢复了中断四百年的祷雨祭祀,并建望湖亭于其上。万历十四年(1586),杭州知府余良枢终于将西湖龙王庙迁回了孤山望湖亭。清代《湖山便览》作者翟灏也认为吴越北宋时期的水仙王庙原址就在孤山。 清康熙帝第三次下江南时,御题西湖十景,将南宋人未曾明确位置的“平湖秋月”景观,确定在了孤山望湖亭,并迁水仙王庙至孤山路北。水仙王庙后被改建为马公祠,祀浙江布政使马如龙。雍正五年(1727),浙江总督李卫又改马公祠为莲池庵,庵内前厅仍旧供奉西湖龙王,以复水仙王故迹。近代以来,历经变迁,水仙王庙最终消失。 结语 杭州西湖,本与海相通,逐渐成为淡水湖。南朝萧梁胡子尝修筑湖堤,始名钱唐湖,后经唐代崔彦曾重修湖堤,最终吴越国钱镠在湖堤上建设了杭州罗城。经后梁朝廷批准,钱镠在杭州西湖孤山建立钱唐湖广润龙王庙,并成为吴越国初期的投龙祭祀地点。吴越国后期至北宋初期的投龙祭祀地点,可能在西湖涌金门侧的五龙王庙。 北宋以后,钱唐湖改名西湖,广润龙王庙改名水仙王庙。宋仁宗以后,西湖不再作为国家投龙场所。南宋孤山水仙王庙迁往北山,又迁往苏堤。虽然变动频繁,但在两宋时期,水仙王庙和五龙王庙始终是杭州祷雨的重要场所。明代水仙王庙重新迁回孤山,清代最终改为平湖秋月。水仙王庙和五龙王庙逐渐消失于历史之中。 2024年底到2025年初,“投龙——从山川祭祀到洞天福地”特展在浙江省博物馆孤山馆区西湖美术馆举办,这里临近平湖秋月,应该就是一千多年前钱镠投龙的地点——钱唐湖广润龙王庙。

|