| 首先需说明一点,据清人厉鹗《南宋院画录》,“南宋画院”一词多见于明清画史中,指南宋时期隶属翰林院的宫廷画师习学画艺、候命供奉的机构,也即御前画院。这在高承《事物纪原》等宋人著述中称作“翰林图画院”(或“翰林图画局”)。南宋时,有关画院的记载非常稀少,但仍然有迹可循,不同时期称谓各异,如翰林图画局、画家十三科、画院、画苑等。本文为行文方便,阐述中出现的“南宋画院”,即指代这些不同称谓。 “虚拟画院”的提出与学界反应 北宋设置御前画院,无可争辩,而南宋是否复置御前画院,美国学者彭慧萍(Huiping Pang)著书《虚拟的殿堂——南宋画院之省舍职制与后世想象》(以下简称《虚拟的殿堂》)提出质疑,并断言“没有任何蛛丝马迹,显示南宋官制体系中的画院究竟复置于何处,古临安地图亦未见其踪影”,由此认定它只是一个“虚拟画院”。 彭慧萍这部书论述细致,观点新颖,文辞劲健有力,似有不容辩驳的说服力,体现了国外学者思路开阔和活跃的特点,并且研习精深,取材严格。譬如,尽管南宋周密的《武林旧事》已经提到南宋“御前画院”,但彭慧萍认为周密此书成于1280年以后,已入元代,“是后人营造南宋画院形象的历史滥觞”,不承认这属于宋人文献,并且断言:“1127—1138年间朝廷经济拮据,无力肇建画院等娱乐性职局。没有任何南宋文献,指明在这期间有画院复置。即便周密《武林旧事》提及‘御前画院’一语,画史研究者也应审辨该文的上下文脉络,而非臆测御前画院必为实体,该实体画院在此时复置。实际上周密所指(详见本书第二章第三节),应为随高宗政府移动的御前画师的抽象集合,而非实体的省舍机构。” 还在《虚拟的殿堂》出版之前,彭慧萍其实已在《故宫学刊》陆续发表了《“南宋画院”之省舍职制与画史想象》和《南宋宫廷画师之供职模式研究》等文章,提出南宋没有实体画院、现今有画院之说乃明清人凭想象臆造这一观点。 如何看待彭慧萍的持论?以下简述囿于所见的一些学者研究情况。 较早对彭慧萍观点进行讨论的是陈野《南宋绘画史》一书,其中有言:“同为周密所著的《云烟过眼录》中,有‘院画’一词:‘寻常李唐为院画忽之。’对此‘院画’,彭文未作概念、内涵的解释。笔者认为,此‘院画’一词,应该可以视为存在画院的说明。”归纳起来说:“《武林旧事》《画继补遗》《图绘宝鉴》等宋、元人的著作中,都有‘画院’一词的出现和相关内容的记载,只是彭文均以各种理由消解、否定了其作为‘画院’一词的本义,而以其他的非‘画院’之内涵作了替代性的重新定义。笔者认为以这样的持论、论述以及行文方式得出的结论,尚不能令人信服。故在南宋画院的问题上,仍持传统之见。”这一讨论从史实出发,甚为理性。但在《南宋绘画史》问世十年之后出版的《虚拟的殿堂》,却对陈野的论述未予回应。 继有韩刚撰文提出:“南宋人不谈‘南宋画院’之根本原因是避讳;南宋不是没有‘画院’,而是南宋人不敢提及,即南宋赵升所谓‘非曰阙文,实不敢也’;元人不必避讳,所记南宋‘画院’是可信的。”该文认为南宋“画院”是可信的,但也承认“南宋人不谈‘南宋画院’”。这意味着彭慧萍的“没有任何南宋文献,指明在这期间有画院复置”的观点似有成为定论的倾向。 在《虚拟的殿堂》出版之前,周晓红也撰文道:“因为南宋确实存在很多值得后人称赞并学习的院画家,如李唐、刘松年、马远等人,因此笔者认为南宋画院是否被重新建立这个问题并不能草率地认为是‘虚拟的画院’。”该文虽然不认同彭慧萍的持论,却只是泛泛而论,未见深入讨论。 《虚拟的殿堂》出版后,张隽《南宋画院及院址考辨》对彭慧萍提出的三项关键证据(即:史籍无“南宋画院”复置记录;高宗君臣因经济拮据,或反思徽宗亡国的原因而不再专门设立画院;南宋宫廷画师官职职衔之结构紊乱,无科层结构)逐一提出质疑,又引《西湖老人繁胜录》和卫宗武《秋声集》对“画院”一词的记载,认为南宋存在实体画院,并考辨提出,画院院址大致位于杭州皇城北门“和宁门”西侧的万松岭附近。张隽此文对彭慧萍相关论点均有辩驳,但论述还不够充分,文献挖掘还有未及的空间,院址的考辨结论倾向于明人张撝之“万松岭麓”说,却又无法确定院址究竟位于宫内还是宫外,以致无言以对彭慧萍的临安城地图为何不见“南宋画院”的质疑。 建炎时期的“南宋画院”:翰林图画院 鉴于彭慧萍论著对于文献的苛求,本文尽可能以宋人材料来讨论“南宋画院”的史实。事实是,宋人文献确有“蛛丝马迹”,足以证明“南宋画院”并非如彭慧萍持论是一座“虚拟的殿堂”,而是真实存在的。 先钩稽一则之前诸多学者讨论“南宋画院”时未能关注到的、彭慧萍也没有论及的宋人文献。时在建炎二年(1128)高宗驻跸扬州时,殿中侍御史张守某天上书《论置翰林图画局待罪奏状》,其中有言: 比因论翰林画局事,窃闻言者谓臣与郭康伯为亲戚,因其欲赁此屋,遂奏疏论列。臣虽至不肖,备位言责,岂敢辄缘私亲,遂指为朝廷之失乎?……臣窃自念,风闻言事固或得于亲旧,设或康伯与臣有葭莩之故,则臣遂无所逃罪,偶幸康伯素非姻娅。然臣受知于陛下而付于耳目之寄,识闇才劣,不能仰称任使,遂致有党亲之疑,核实于有司,上辜陛下耳目之寄,臣何颜面复厕朝列?伏望睿慈早赐窜谪,以戒狂妄…… 大意说,自己前些天讨论设置翰林图画局时,提议租赁郭康伯名下的房屋,现在有人说我和郭是亲戚,涉嫌以权谋私,为此我无颜在朝为官,请求罢免贬谪。 张守这道奏状的标题就已非常明确地说明了翰林图画局重置的事实。并且,南宋官员当时讨论的不是要不要重置,而是怎么重置画局的问题。此时都已经在找物业有主的安置房了,这个画局还会是一个“虚拟”的机构吗?那些御前画师如果只是个“抽象集合”,还需为其落实“实体”的房舍吗? 这件事具体发生于何时何地?张守此后不久又上书《再乞罢言职求外状》,说尚书省奉旨调查翰林图画局租赁郭康伯房屋一事,最终认定的事实是我跟郭并无亲戚关系。但他在这道奏状里仍坚持要求罢免现职,外放为官,其中说到自己“备员六察,亦既数年;代匮副端,已逾半岁。”这里的“备员六察”是指建炎元年(1127)十二月他因丁忧期满而复职监察御史,“代匮副端”是指建炎二年(1128)三月他出任殿中侍御史。据此往后顺延半年,可以确定张守这两道奏状大致写于建炎二年九十月份。而此前高宗于建炎元年十月至扬州,至张守提到翰林图画局租房时,行在锚定扬州正好一年。 本文不细究这场纷争的来龙去脉,只是指出:建炎之初南宋草创,朝廷机构设置很不完备,并有很多被省并,但张守遭遇的这场风波,却证明了南宋初年仍然承续了北宋时期的翰林图画局(也称“翰林画局”),重置已成事实。彭慧萍所谓“没有任何南宋文献,指明在这期间有画院复置”的观点,应该是漏看了张守此事而导致的误判。 这也是有关“南宋画院”的最早记载,言之凿凿,岂是“虚拟”? 再说《南宋馆阁录》的记载:“经籍案掌行秘阁御制御书、图画、经史子集书籍并朝廷检阅典故,及御前取降图画、书籍及修撰祠祭乐章等事。”《馆阁续录》记载:“(庆元六年)三月,诏每月轮本省官一员上阁检点。(以下小字注)秘书丞邵文炳等劄子:‘契勘本省秘阁上见安奉圣政、日历、会要,宝藏御前图画、御制御札等,事体至重,欲每月轮本省官一员上阁检点,周而复始。’诏从之。” 来自御前的图画既已成为秘书省需要专门定期检点和收藏的一个单独重要画类,其背后应有类似“图画局”的存在。这在宋画中也有例子可证,高、孝朝的宫廷画师梁楷《出山释迦图》款署自称“御前图画梁楷”。清代《石渠宝笈》记载乾清宫藏“历朝名绘一册(上等天一)”凡十六幅,其中“第七幅兰花,款署‘御前图画梁楷’。”按照汉语书写的常识和习惯,梁楷这一落款中的“图画”,肯定不是指一种画类,而是作为御前机构名称的“图画局”。 绍兴以后的“南宋画院”:画家十三科 建炎三年(1129)二月三日,在扬州的南宋朝廷因遭到金兵突袭,高宗南渡,最终逃至杭州。遭此突变,翰林图画局毫无疑问也随之瓦解。那么,行在转至杭州以后,画局是否又重置了呢?对此,史料中确实还未看见有相关重置的记载,但宋人著述仍有明确记载到“南宋画院”的存在。 初刻于理宗端平三年(1236)的赵升《朝野类要》卷二“院体”条记载: 唐以来,翰林院诸色皆有,后遂效之,即学官样之谓也。如京师有书艺局、医官局、天文局、御书院之类是也。即今画家称十三科,亦是京师翰林子局。如德寿宫置省智堂,故有李从训之徒。 这段记述大意明确,说本朝翰林院所属诸多机构的源头可追溯到唐朝,如书艺局、医官局、天文局、御书院等;即使像现在(指南宋)宫廷画家所在处称作“十三科”,也是翰林院的一个子局。像德寿宫置设的“省智堂”,那里也有李从训这样来自“十三科”的画家。 这里只有“京师”一词是指北宋东京城,还是南宋临安城,似乎不甚明确。但只要根据引文中“今”画家、“如德寿宫”云云,“京师”当指临安城。且赵升序文也说到:“仆自幼入京都,观其公朝仪刑政事名理,及闻夫搢绅间众所称谓,皆蒙然无所知识……今岁自九江归舍,而旧所记述,间为鼠蠹之余,弃之可惜,又以好事者来需,第须别录,既病且懒,遂移书札之费,增而锓之于木。”毫无疑问,“京都”“京师”都指临安城。而“画家十三科”则是翰林院下辖的一个有名有实的机构。 但彭慧萍此时却依据元代陶宗仪《辍耕录》记载,认定“画家十三科”并非官署机构:“所谓十三科(painting subjects)不是机构,而是依照画师擅长的不同题材,析分为‘佛菩萨相、玉帝君王道相、金刚神鬼罗汉圣僧、风云龙虎、宿世人物、全境山水、花竹翎毛、野骡走兽、人间动物、界画楼台、一切傍生、耕种机织、雕青嵌绿’等十三种画科。” 《虚拟的殿堂》第五章第三节又说:“《朝野类要》‘院体’条不提画院,而改用‘即今画家称十三科’,作为宫廷绘画机构的同位语”,“学界所谓的南宋画院不仅没有出现,反而被‘画家十三科’一词取代(详后)。”此处还将《丛书集成初编》本的《朝野类要》书影作为插图,却以一个“详后”对这段文字不再阐述了。 本文则认为,“画家十三科”确实可以理解为画学的十三种题材类别,但同时也应该是指翰林院的子局机构。参考学者龚延明《宋代官制辞典》收录的相关机构,如隶属秘书省的太史局,就下辖三个“科”级官署:历算科、天文科和三式科。太史局有这“三科”官署,翰林院为什么就不能有“画家十三科”这样的子局机构呢? 在此有必要了解彭慧萍是如何断言“画家十三科”不是机构的。《虚拟的殿堂》一书多处阐述《朝野类要》“院体”这段不足百字、但意义完整明确的记载时,将其中“即今画家称十三科,亦是京师翰林子局”这句话的后面八字以一个省略号删去了。这就导致原本主、谓、宾结构完整的句子,变得语句残缺,文意模糊。经此操作,才能咬定“画家十三科”不是机构,而是十三种画类。 而且,在《虚拟的殿堂》一书出版之前,彭慧萍发表于中国学术刊物上的相关讨论“南宋画院”文章,如《“南宋画院”之省舍职制与画史想象》,引述《朝野类要》这段文字时,也一概将“亦是京师翰林子局”这八字删去。其中央美术学院博士学位论文《“南宋画院”之省舍职制与画史想象》,或将这八字删去,或者干脆自己添加文字,妄改成“亦(曾)是京师翰林子局”。就这样,南宋人明确表述“画家十三科也是翰林院所属机构”的记载,被删节、妄改和无视了。这也足见《朝野类要》这八个字实属关键,对所谓“南宋画院”为“虚拟殿堂”的观点的搭建,或许就是一个致命的存在。换言之,对宋人这段记载只有损其完整语句,晦其明确本意,才有立论“虚拟殿堂”的基础。 《虚拟的殿堂》第一章第三节断言“没有任何蛛丝马迹显示,在南宋官制体系中,画院究竟该编制在何处。”但其实,这真实存在的“蛛丝马迹”被屡次三番地故意删节、妄改和无视了。假如只是漏看了张守那两道“翰林图画局”奏状,这还情有可原,但对《朝野类要》这短短几句文字还要断章取义,这就让人难以理解了。须知,古今中外大凡正常的学术研究,秉持科学态度,尊重文献原本,这是最起码的为学之道。不然,那还是学术研究吗? “画院”三见于宋人笔下,无需元人新造 《虚拟的殿堂》第一章小结中还断言,南宋所有史籍文献、公私案牍对南宋画院“只字不提”,第三章第三节还说“南宋时人完全不提有‘南宋画院’,因为南宋人根本未尝见过。” 前文提到,彭慧萍认为“周密首度提出”南宋“御前画院”一词,却因其《武林旧事》成书于元代而对南宋已有画院不予承认。对此,本文请出另外三位宋人,看看他们说的“南宋画院”是否更可信。 1.南宋卫宗武笔下的“画院” 卫宗武《秋声集》中有一段对夏圭画册的题跋: 故昔之缙绅游于艺,多以此(指绘画)名世。近来能士绝少,夏大夫圭,画院之应诏者耳,而驰声于时。 这段题跋可能彭慧萍先生又不曾寓目,故需多说几句。卫宗武正史无传,其《秋声集》六卷被《永乐大典》收录,清代四库馆臣将其采辑编入《四库全书》。四库提要介绍:“宗武,字淇父,自号九山,华亭人。淳祐间(1241—1252)历官尚书郎,出知常州。罢归闲居三十余载,以诗文自娱。据至元甲午张之翰所作集序,称九山墓宿草已六白,则宗武实卒于至元二十六年己丑,在宋亡后十年。故焦竑《国史经籍志》载《秋声集》八卷列入元人。然宗武实未仕元,仍当从陶潜书晋例也。” 或许彭慧萍会说,这不又一个类似周密的元人吗?但只要细察此跋的“近来”“驰声于时”,不难判断卫宗武落笔这段文字时,与夏圭活动的时间不会相去太远。夏圭与马远并称“马夏”,属于同时代人,主要活动于宁宗朝时期,至晚不到理宗朝晚期。卫宗武“近来”之谓去夏圭在世相近,则其时必在南宋之际。 而且,像“夏大夫圭”之谓,也是宋人语境。南宋李澄叟说:“李先生画落墨苍劲,辟绰简径,谓之实里有虚。萧大夫画在烟云气雾得景,谓之虚中有实。”对南宋初画院待诏李唐徒弟萧照称之“萧大夫”,这与“夏大夫圭”的称谓如出一辙。据《宋代官制词典》,翰林医学、天文、图画、书艺、音乐官员为伎术官,北宋政和以后,医官和天文官中都有若干的大夫官阶。“萧大夫”“夏大夫”云云,他俩未必真有这大夫官阶,这应该是宋人对出类拔萃的伎术官的一种尊称。

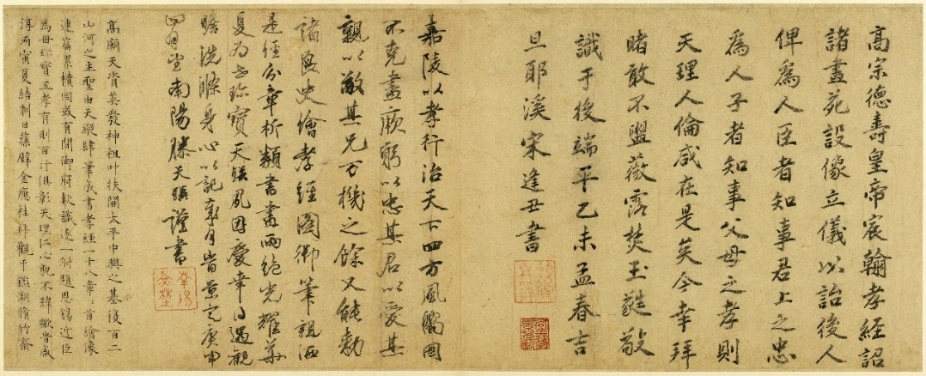

▲南宋萧照《中兴瑞应图》尾部,载于中华珍宝馆 说到萧照,其所绘《中兴瑞应图》款识也能说明一些问题。这幅画讲述赵构从出生到“靖康之变”前后出现的种种“异象”,是为鼓吹赵构为“真命天子”的“政治宣传画”,当时就绘成多个版本。传世的“六段本”在韦妃“黄罗掷将”末尾,尚残留半边题款,可辨为“待诏赐绯鱼带(袋)臣萧照”。“萧照”二字与其真迹《山腰楼观图》落款很接近,故而可以确定此画为萧照所绘。 由此可见,萧照作为御前待诏颇受赏识。从常理上讲,这位曾在太行山剪径的草寇,之所以能走进宫禁成为出色的赐带画家,并执笔“政治宣传画”,并被人尊称为“大夫”,其背后当有习学画艺的御前画院作为依托平台。 2.南宋宋逢丑笔下的“画苑” 宋逢丑是《虚拟的殿堂》写到的宋人,在理宗端平二年(1235)对高宗书、马和之绘的《孝经图册》有题跋(其后还有景定元年[1260]滕天骥、咸淳二年[1266]金应挂等宋人题跋),其中写道: 高宗德寿皇帝宸翰《孝经》,诏诸画苑设像立仪,以诒后人……端平乙未孟春吉旦,耶溪宋逢丑书。

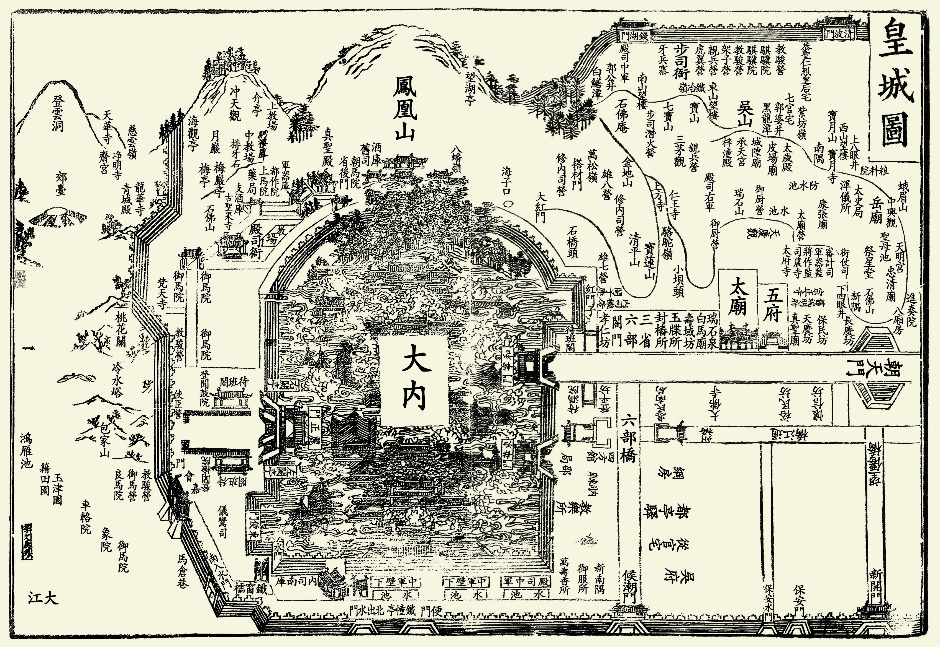

▲宋高宗书、马和之绘《孝经图册》宋逢丑等人题跋 台北故宫博物院藏 对于这其中的关键词“画苑”,彭慧萍在《虚拟的殿堂》第三章第二节中认为:“其一,‘画苑’仅为作坊规格(imperial workshop),如同工部下辖‘平画作’‘画作’等诸处匠作作坊,与独立运作的北宋画院规格迥异。其二,‘画苑’如同‘平画作’‘画作’等工部下辖的外廷系统,他们具有复数性,并非只有一家;此类散隶于各处的小作坊受到三省六部的调度,替政府办事,与皇帝御用、直隶内廷或翰林院系统的北宋画院绝不相同。其三,宋逢丑跋文意指高宗诏令散隶各处作坊的几位画师,联合制作,共同参与《书画孝经图》卷的绘制。” 如此解读“画苑”,反让人疑惑不解:凭什么认定这个“画苑”就像是工部下辖的作坊“平画作”“画作”(平画即壁画)?凭什么又断定“画苑”就是那些复数性的、散隶于各处的小作坊,而不是同样具有复数性的“画家十三科”?宋逢丑在高宗过世半个世纪后,又是如何知道当年这道诏令是颁发给散隶各处作坊画师的?很遗憾,彭慧萍都没有给出任何证据。 也许,美国的学术规范允许论文这般任意发挥,而不需任何旁证。但在中国做中国历史的学术研究,须得尊重中国典籍文献,遵循中国学术规范,那就是论事必须有理有据,必须事实说话。 “画苑”一词,《汉语大词典(第七卷)》解释为“绘画艺术荟萃的地方”,这与散处的小作坊没啥关系吧。“苑”的字义,《汉语大字典(第二版)》解释是“会集地。多指学术文艺的中心。如翰苑;艺苑”,这与那些散隶于各处的小作坊也无瓜葛。能与南宋“画苑”相匹配的,唯有涌现了“南宋四家”等一大批杰出画师的南宋“画院”。 3.南宋西湖老人笔下的“画院” 西湖老人生活在宁宗时期,应该比前两位都年长。《永乐大典》收录了其《西湖老人繁胜录》,其中说道: 车驾诣景灵宫朝拜祖宗,外百司迎驾:中书省、尚书省、门下省、后省、枢密院、秘书省……知閤门事、閤门舍人、閤门宣赞、閤门簿书、閤门看班、閤门祗候,修内司、八作司、仪鸾司、翰林司、皇城司、军头司、内东门司、禁卫所、御服所、丝鞋所、军器所、符宝所、日历所、讲筵所、造作所、文思院、御马院、车辂院、官诰院、登闻检院、进奏院、骐骥院、御辇院、御酒库、左藏库、内藏库、南廊库、封桩库、閤子库、祗候库、内军器库、御机房、画院、天章阁、太医局、国信所…… “画院”一名在上述引文中再次出现。但在《虚拟的殿堂》第三章第三节中,对西湖老人记载的这个“画院”却有惊人的论述:“(张彦远)《历代名画记》所谓‘画院’‘集贤画院’均为泛称,同样地,南宋西湖老人谓庆元年间国忌日,宁宗‘车驾诣景灵宫朝拜祖宗,外百司迎驾……内诸司官吏引驾(下列举引驾者之职业种类)……知閤门事、閤门舍人……画院’,所指知閤门事、閤门舍人、画院均非实质机构,而是随行引驾者的职业别……显然叙事者使用的话语,与后世所解读的事件逻辑不尽相同。语境化的修辞符号常遭后世误解或转义,宫廷画师的职业别,就被狭义解释为具有省舍的机构实体。” 可是《西湖老人繁胜录》这段文字明眼人一看即知,除了閤门官,指向的都是官署或机构。官家拜祖这一路上,迎驾之事如有意外,就得有相应的责任部门担责。閤门司为何点到具体职衔官员?因为它职掌朝会、宴集、臣客朝见等范仪,以及纠弹失仪、行幸前导等,与官家行止密切相关。西湖老人对这等“要紧人物”特别点一下,没毛病。 可以参看《宋会要辑稿》相关祭礼的记载:乾道三年(1167)九月“十九日,太常少卿王瀹等言:‘郊祀大礼并前一日朝献景灵宫,前一日朝飨太庙,合用祭器,乞依每岁同祀委本寺官监视,于祠前一日严加洗涤,监察御史亲行检察。其果实等,前期令临安府精择新好入库,各以祠前一日令光禄丞同太官令监视市令司等以香水净涤烘焙……’并从之。”祭器的洗涤由相关各寺官负责,并点名具体官员监察御史需亲自检察;供果入库要求临安府负责,洗涤烘焙又要求市令司负责,并点名具体官员光禄丞和太官令予以监视。可见即使官方记载,同时点人又点官署的事,也习以为见。 但这么简单的人事安排名录,却被彭慧萍一番复杂操作,刻意删去之前、无视之后这么密密麻麻的官署机构,单单揪住前排这几位閤门官,硬拖来与后排的画院比较,然后宣称,这个“画院”不是一个实质机构,而是“职业别”。殊不知,没有閤门司,哪来这些入职閤门的舍人、宣赞?没有画院,又哪来须迎驾的画院待诏?那些三省六部、寺监务场、司所院府,难道也都只是“职业别”?也都只是语境化的修辞符号?如此转义和推论,实在令人咋舌。只是这种移花接木的手法并不新鲜,之前讨论《朝野类要》那段“院体”记载时,就已见其试了。 宋人说到“画院”一词,虽为只言片语,但绝非彭慧萍断言的“只字不提”。然而,令人遗憾的是,这三位宋人的“话语权”或以没有看见,或以强词夺理的方式被剥夺和无视了。 “南宋画院”院址很可能在皇城之内 本节讨论“南宋画院”的院址究竟应该在哪里,以及“南宋画院”为什么不会出现在临安城地图中的原因。 在此需要指出,彭慧萍《虚拟的殿堂》也有不少考据得当之处。譬如对于画史和学界所称南宋画院院址的两种观点,即“园前(富景园)”“万松岭”这两处院址,结合史料年代暨著录内容,考证细致而有据,得出这些位置“没有一处是南宋画院,而学界所谓的画院院址皆须重新商榷。”本文以为,这一结论言之有理。 不过彭慧萍《虚拟的殿堂》第一章第一节又说:“南宋史籍找不到画院或相关词汇(包括图画局、画艺局),地图上亦未见其踪影……画院作为替皇家彩绘宫殿、粉饰太平的政治宣传机构,为什么在地图上却不见踪影?搜遍图中临安城内外十三厢之各厢、各坊、街市渠道,为什么始终未见画院?”以此反诘作为其立论“南宋画院”乃是“虚拟殿堂”这一主旨的证据之一(此处地图应指《咸淳临安志》中的《皇城图》《京城图》)。 前述张隽对画院院址的考辨结论倾向于明人张撝之“万松岭麓”说,“大致位置应该在杭州皇城北门‘和宁门’西侧的万松岭附近。”这一推测不甚确切。“南宋画院”之所以没有出现在临安城地图上,归根结底与宫廷涉密有关。因为,《朝野类要》明确记载“即今画家称十三科,亦是京师翰林子局”,翰林院为设在宫内的应奉机构,其所属画院理应同在皇城之内。

据《宋代职官辞典》,翰林院为内庭官署,隶属于入内内司省。唐玄宗开元初始置翰林院,为文人待诏之所。宋沿置,以内侍充任提举官或勾当官,执掌供奉书画、捏塑、琴棋、医术和天文等技艺以事皇帝,但与唐有异,其中学士院专掌内制,已不属于翰林院。 因是宫廷应奉机构,翰林院从唐代初置以来,就设在宫内。唐玄宗的长安兴庆宫内,就有翰林院的设置。 北宋沿置翰林院于宫内,也曾置于宫门外左近。南宋时,据《乾道临安志》卷一和《咸淳临安志》卷一〇记载,翰林院就在宫内,其下属机构画院很有可能随之同在其中。《咸淳临安志》所绘地图未见“南宋画院”,对此的一个逻辑推理是:不在宫外,就在宫内。 既在宫内,就有涉密问题。《咸淳临安志》记载禁中宫殿等重要建筑时,忽略了具体地理方位等信息,认为“内廷事秘,臣下不能详知。”该书卷首刊载的《皇城图》,除了表明地域概念的“大内”,以及丽正门、和宁门、东华门等名称,宫墙以内所有地理信息一概忽略。这使得《皇城图》更具一种政治上的象征意义。《京城图》因为涵盖地理范围更大,其中的皇城被相对缩小,更不可能标注宫中地名。宫内一个翰林院的子局,又怎么可能去标注它呢?彭慧萍疑问画院院址“为什么在地图上却不见踪影”,这是因为它根本就不会出现在这些地图上。

▲宋版《皇城图》复原图,载于姜青青《〈咸淳临安志〉宋版“京城四图”复原研究》 那么,在皇城之内,“南宋画院”又能位于何处?曾在南宋宫内任职的陈世崇对大内殿阁、路径、景物等有详细记载:“皇城九里,入和宁门,左进奏院、玉堂,右中殿、外库。至北宫门,循廊左序,巨珰幕次,列如鱼贯。祥曦殿、朵殿接修廊,为后殿,对以御酒库、御药院,慈元殿外库,内待省内东门司,大内都巡检司,御厨,天章等阁。廊回路转,众班排列。又转内藏库,对军器库,又转便门。”在将要走出皇城东门东华门(在和宁门东侧)时说:“又东过阁子库、睿思殿、仪鸾、修内、八作、翰林诸司,是谓东华门。” 皇城正北门和宁门在今万松岭路和凤凰山脚路交叉口南侧,即馒头山西北处;东华门在今万松岭路与中山南路交叉口南侧,即馒头山东北处,两者之间相距200米左右。据王化雨《南宋宫廷的建筑布局与君臣奏对:以选德殿为中心》研究,像史浩、周必大和陆游等外臣平时需进入皇城东北便殿选德殿奏对,一般都取道东华门入宫。而陈世崇说的北宫门是北入皇宫的第二座大门,在它与和宁门之间,往东沿廊道一带以及后殿附近,“廊回路转,众班排列”。从和宁门附近的“众班排列”到东华门附近仪鸾、修内、八作、翰林诸司之间,隶属翰林院的“南宋画院”很有可能就在其中。 综合上述文献记载和地理实况考量,“南宋画院”大前提应设在宫禁之内,具体应在和宁门与东华门之间的宫内地带,与内诸司杂处相列。对应今天大致位置,就在杭州馒头山北麓、万松岭路以南一带。 笔者近年在南宋皇城研究中,曾注意到宋画中南宋宫廷画家的涉及皇城景物的绘画,多半可以根据所绘环境特征并结合文献记载,推测今天的大致地理位置。 图上宋画地理定位反映出一个有趣的现象,除了马远《雪楼晓倚图》位于凤凰山上圣果寺附近,李嵩《钱塘观潮图》位于皇城以北之外,大多数画的位置都“猬集”在皇城东部馒头山上。这可能与宫廷画师地位较低,在一般情况下难以进入两山夹峙之间的外朝和内朝区域有关,也即他们不能涉足朝政中心。 馒头山西望凤凰山,东濒钱塘江,是南宋皇城后宫苑囿之地,其西侧的朝政宫殿和东北侧的殿宇楼阁都近在咫尺,为观察和描绘大内景物的绝佳之地。馒头山北麓和宁门至东华门之间的宫墙内,又集中了内司各机构,御前画师在此出入、候命、登山和绘画,都甚为便利。大道至简,大道易行。唯其行事便宜,更有可能在不经意间留下较多取景集中于此的经典佳作。 宋画中这一特殊“轨迹”,也透露了“南宋画院”院址在宫内的一些迹象。据此并结合文献研判,院址位于皇城之内的馒头山北麓,极具可能性。 一个基本事实毋庸置疑:宋人对“南宋画院”并非“只字不提”,宋人记载并非“没有任何蛛丝马迹”。而且,“南宋画院”与南宋王朝相始相终,绝非是“虚拟的殿堂”。甚至,我们还能感触到它在馒头山下的踪迹。 遗憾当然仍在,因为有关它的宋人记载确实太过稀少,以致我们今天依然难见它清晰的样貌,一些疑问只能作合理推测。从这点来说,彭慧萍的置疑也不是捕风捉影。 但这也让人联想到绰号为“马一角”和“夏半边”的南宋画家代表人物,他们画作上极有艺术造诣的“计白”和极富审美趣味的“留白”,使得尺幅画境一展遐思空间。而文献在“南宋画院”方面留下的诸多“空白”,不也给了我们大胆假设、小心求证的空间? 对于中外学术界而言,相信在尊重典籍原真、遵循学术规范的基础上,就“南宋画院”诸多问题一定也会有相互交流与共同探讨的空间。 补记: 本文提交《创意城市学刊》编辑部后,又见宋版南宋释居简《北礀文集》,其中卷一《梅屏赋》序言:“北山鲍家田(姜按:今杭州灵峰探梅景区青芝坞一带)尼庵梅屏倾京都,高宗燕殊宫(姜按:指德寿宫),尝令待诏院图进。”此为宋人所记“南宋画院”又一例。

|